製造業や建設現場など、クレーンを使用する機会が多い職場では、「クレーンの資格って正式名称は何?」「どの講習を受ければいいの?」といった疑問がよく挙がります。

特に「天井クレーン」のように日常的に使われる設備ほど、その名称や資格区分が曖昧なままになりがちです。

実際に私も機械加工技術者としてクレーンの資格を取得する前、正式名称があいまいなまま申込手続きを進めてもらった記憶があります。

この記事では、そういった混乱を防ぐために、クレーン資格の正式名称や天井クレーンに必要な講習名を、実体験に基づいてわかりやすく整理して解説します。

これから講習を受ける方、現場で指導する立場の方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

クレーン資格の正式名称は?【結論:目的別に複数あり】

クレーン資格はひとつじゃない!正式名称一覧

「クレーンの資格」と聞くと、ひとつの資格名を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし実際には、用途やクレーンの種類に応じて、取得すべき資格の“正式名称”は複数存在します。

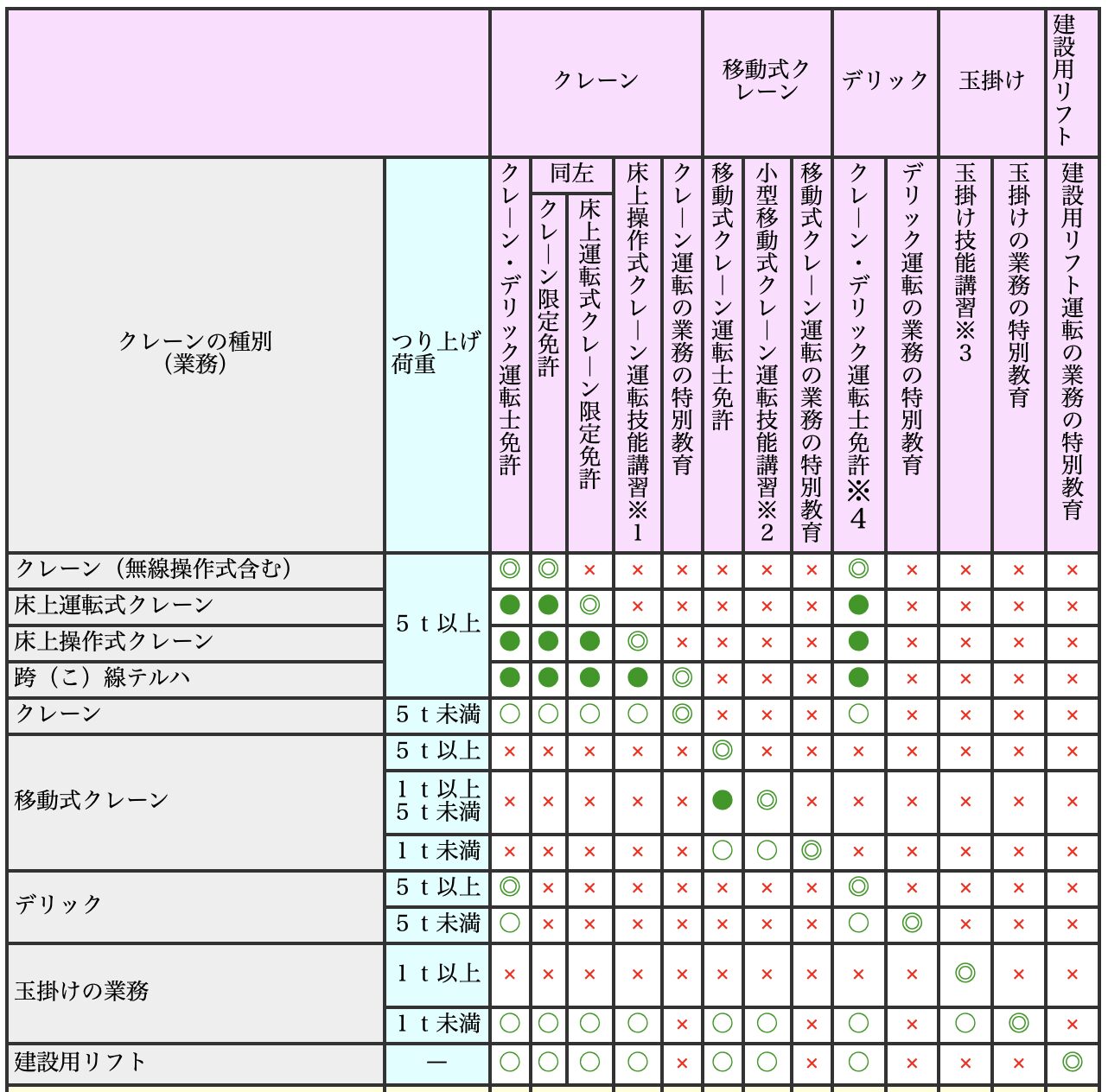

以下は、日本クレーン協会HPにて公開されている情報(https://cranenet.or.jp/sikaku/hayami.html)を見やすくまとめた、代表的なクレーン関連資格の正式名称です。

| クレーンの種類 | つり上げ能力 | 必要な資格(正式名称) |

|---|---|---|

| クレーン(天井クレーン・無線操作式含む) | 5t以上 | クレーン・デリック運転士免許 |

| 床上操作式クレーン(天井クレーン) | 5t以上 | 床上操作式クレーン運転技能講習 |

| クレーン(天井クレーン・無線操作式含む) | 5t未満 | クレーン運転の業務の特別教育 |

| 移動式クレーン(ユニック車など) | 5t以上 | 移動式クレーン運転士免許 |

| 1t以上5t未満 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | |

| 1t未満 | 移動式クレーン運転の業務の特別教育 | |

| デリック | 5t以上 | クレーン・デリック運転士免許 |

| 5t未満 | デリック運転の業務の特別教育 | |

| 玉掛けの業務 | 1t以上 | 玉掛け技能講習 |

| 1t未満 | 玉掛けの業務の特別教育 | |

| 建設用リフト | − | 建設用リフト運転の業務の特別教育 |

用途・操作方法で異なる「資格の分類」

クレーンに関する資格は、以下のような分類軸によって必要な資格が異なります。

- 吊り上げ荷重の大きさ(500kg未満/1t未満/5t以上など)

- クレーンの種類(天井クレーン、移動式クレーンなど)

- 操作方法(床上操作・運転室操作・遠隔操作)

- 業務内容(クレーン運転か玉掛けか)

たとえば、吊り上げ荷重5t未満の天井クレーンを床上のペンダントスイッチで操作する場合は、

→「クレーン運転の業務に係る特別教育」が必要になります。

一方で、5tを超える天井クレーンを操作する場合は、

→「床上操作式クレーン運転技能講習」または「クレーン・デリック運転士」の資格が必要となり、名称も明確に変わってきます。

このように、資格名は法令で定義されたクレーンの区分や運用条件に基づいて付けられているため、正式名称をきちんと確認しないと誤解を招くことになります。

5t以上のクレーンについて、限定免許や免許の範囲など少々複雑ですので、詳細を知りたい方は、こちらの表がわかりやすいです。

私が実際に取得したクレーン資格の正式名称

私自身、金属加工の現場で日常的にホイスト式の天井クレーンを使用しています。

そのために取得したのが、

- 「玉掛け技能講習」(正式名称)

- 「クレーン運転の業務に係る特別教育」(正式名称)

の2つの資格です。 おそらくクレーンの資格で最もメジャーな組み合わせではないでしょうか。

これらは2つの別々の資格ではありますが、実務上どちらか一方では不十分です。

実際の現場では、クレーン資格を取得し運転ができたとしても、「玉掛け資格がないためフックに荷を掛けられない」では仕事にならないケースが大半です。

そのため、私はこの2つの講習を同時に受講できる併合講習を選びました。

このような講習を受けると、正式な修了証にそれぞれの資格名称が明記されるため、外部からの信頼にもつながります。

天井クレーン資格の正式名称と講習内容を解説

「天井クレーン」とはどんな設備か?

「天井クレーン」は、主に工場や倉庫内で荷物の移動を行う設備で、建屋の上部に設けられたレール上を走行します。正式には「橋形クレーン」とも呼ばれ、天井付近のガーダーに沿って走行する構造が特徴です。

天井クレーンの多くは、床上のペンダントスイッチで操作する形式で、操作者が荷と一緒に移動しながら運転します。設備としてはシンプルですが、操作には重心バランスや合図、障害物への配慮が求められるため、適切な講習・資格取得が必要不可欠です。

天井クレーンに必要な資格の正式名称は?

吊り上げ荷重が5t未満の天井クレーンを床上操作で運転する場合、必要となる資格の正式名称は以下の通りです:

「クレーン運転の業務に係る特別教育」

これは法的に定められた名称で、労働安全衛生法に基づく**「特別教育」**に該当します。

一方、5t以上の天井クレーンを運転する場合には、

「床上操作式クレーン運転技能講習」

という技能講習の修了が必要です。この正式名称は、天井クレーンの中でも「操作方法が床上」であることを明示した資格であり、混同しないよう注意が必要です。

また、クレーン操作と並行して必要になるのが、荷の掛け外し作業を行う「玉掛け」の資格です。天井クレーンを使用する現場では、以下いずれかの資格が併せて求められます:

- 「玉掛け技能講習」(吊り上げ能力1t以上)

- 「玉掛けの業務に係る特別教育」(吊り上げ能力1t未満)

特別教育と技能講習の違い

特別教育と技能講習はどちらも法令に基づく教育区分ですが、以下のような違いがあります:

| 区分 | 対象となるクレーン | 実施義務 | 修了証の有無 | 実技 |

|---|---|---|---|---|

| 特別教育 | 吊り上げ荷重5t未満 | 事業者が実施 | あり | あり(任意) |

| 技能講習 | 吊り上げ荷重5t以上 | 登録教習機関が実施 | あり | あり(必須) |

特別教育は企業単位でも実施可能ですが、多くの企業では信頼性や内容の質から、外部の講習機関に依頼しているのが実情です。

実際の講習内容・時間・費用の目安【体験談あり】

私が受講したのは、「玉掛け技能講習」と「クレーン運転の業務に係る特別教育」をセットで受けられる併合講習でした。以下は、天井クレーンに関する講習の大まかな概要です。

- 講習日数:4〜5日間(学科+実技)

- 学科内容:法令、安全操作、荷重計算、クレーン構造、点検法など

- 実技内容:荷の吊り方、スリングの使い方、合図、安全確認、実操作

- 費用相場:3万円〜4万円前後(地域差あり)

講習では「吊り荷の揺れを抑える操作」や「声出し・合図の徹底」が重要視され、現場の安全文化が自然と身につく内容でした。

私が資格を取得した体験談については以下の記事に詳しくまとめています。

まとめ|「クレーン資格の正式名称」は用途と法令で決まる

「正式名称」がわかれば、受講すべき講習が明確になる

クレーン資格と一口に言っても、実際には吊り上げ荷重や操作方法、使用目的によって、必要な講習や資格の種類は大きく異なります。

まずは資格の正式名称を把握し、間違いのないよう資格を取得するようにしましょう。

例えば、吊り上げ荷重が5t未満の天井クレーンなら「クレーン運転の業務に係る特別教育」、5t以上であれば「床上操作式クレーン運転技能講習」と、法令で明確に分類されています。

これを知らずに講習を間違えると、実務で使えなかったり、現場で再教育が必要になったりと、無駄な時間とコストをかけることになりかねません。

現場に合った資格取得で安全・信頼性アップを

実際の現場では、「とりあえず資格があればいい」という発想では通用しません。

現場で使うクレーンの種類と用途に合った資格を持っているかどうかが、作業の安全性の基礎知識、そして社内外からの信頼に直結します。

特に、天井クレーンを含む設備では「玉掛け」作業とセットになることがほとんどですので、クレーンの資格だけでなく、併せて「玉掛け技能講習」や「玉掛けの業務に係る特別教育」も取得しておく必要があります。

私が受講した併合講習でも、複数の資格を一括で取得できたことで、現場配属後すぐに業務に入ることができました。そうした点でも、「現場で使える資格は何か?」という視点から、間違った資格を選ばないようにすることが大切です。

正確な資格名称を把握したうえで、間違えないように用途に合った講習を受講することで、無駄のないスキル習得と安全性向上につながります。本記事がその一助となれば幸いです。

コメント