精密測定の現場で欠かせない測定器であるマイクロメーター。

外径の測定や厚さの確認など、わずか0.001mm単位の差が製品品質を左右する場面で、大変頼りになる測定器です。

しかし、そもそもなぜマイクロメーターはここまで正確な測定が可能なのでしょうか?

その答えは、その構造の中に隠された、シンプルでありながら緻密な設計と測定原理にあります。

本記事では、【図解】を交えながらマイクロメーターの構造と測定の仕組みをわかりやすく解説します!

「マイクロメーターの構造を理解したい」

「なぜ0.001mm単位の測定ができるのか知りたい」

「正しい測定やメンテナンスのポイントを学びたい」

そんな方はぜひ最後までご覧ください!

マイクロメーターの構造とは?

マイクロメーターは、シンプルかつ無駄のない設計と、それぞれの部品が持つ高い精度によって、高精度な測定を可能にしています。

本項では、マイクロメーターがなぜ高精度を実現できるのか、その構造を詳しく解説します!

構造を理解しておくことは、日々のメンテナンスや正しい取り扱いに役立つはずです。ぜひ参考にしてください!

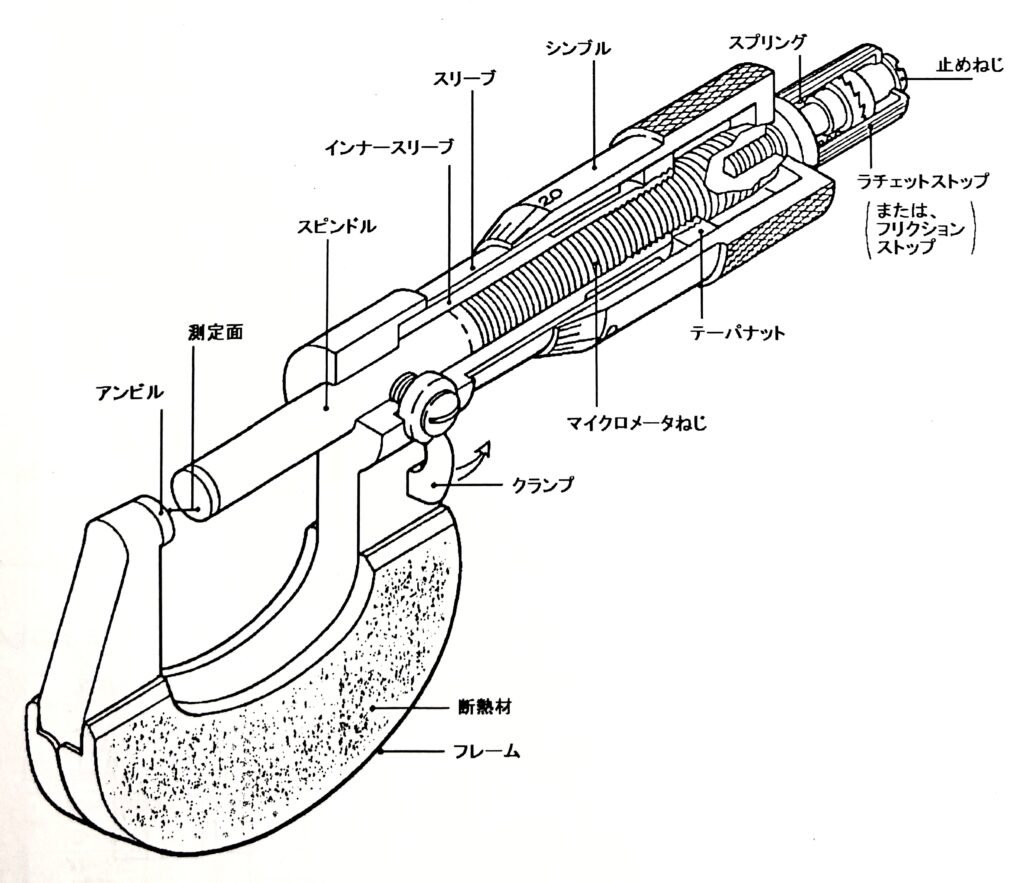

マイクロメーターの基本構造|各部名称と役割

マイクロメーターは以下の主要部品で構成されています。

✅ フレーム:装置全体を支える骨格で、高い剛性と耐熱性を持ちます。

✅ アンビル:固定側の測定面で、測定対象をしっかり受け止めます。

✅ スピンドル:可動側の測定面で、回転させて対象物に接触させます。

✅ スリーブ:直線目盛が刻まれた部分。基準として値を読み取ります。

✅ シンブル:回転部分に目盛が刻まれており、細かい補正値を読み取ります。

✅ ラチェットストップ:測定圧を一定に保つための装置。過剰な締め付けを防ぎます。

✅ クランプ:測定中にスピンドルの位置を固定するための部品です。

これらの部品が相互に作用し、正確かつ安定した測定が可能になります。

各部の名称について詳しくはこちらをご参照ください!

外側マイクロメーターの詳細構造を図で解説

一般的に使われるのは「外側マイクロメーター」です。これは、棒材の外径や板の厚さなどを測定する際に用いられます。

主な特徴は以下の通りです!

・ U字型フレームで剛性を確保し、外力による歪みを防ぐ設計。

・ アンビルとスピンドルが高精度な平行になるように作られており、正確な接触面になっている。

・ スリーブとシンブルの目盛は、正確なピッチのネジと連動しており、高精度な目盛によって細かい値を読み取れる。

他にも、測定対象に合わせて設計されており、誤差を最小限にし、かつシンプルな仕組みを実現しています。

マイクロメーターの内部構造|スピンドル・ネジの精密さ

マイクロメーターの内部は、精密なネジ機構が心臓部です。

シンブル1回転でスピンドルは0.5mm移動するように設計されており、これを50等分することで1目盛0.01mmを読み取れます。

さらに、目視補間によって0.001mm単位まで読み取ることが可能です。

内部の要点:

・ ネジのピッチ精度が極めて高い。

・ スピンドル軸は真っ直ぐで、ガタつき(バックラッシュ)も最小限。

・ 測定面は平行かつ平滑に仕上げられている。

・ ラチェットストップにより測定圧が一定化される。

こうした内部構造が組み合わさることで、マイクロメーターは超精密な測定が可能になります。

マイクロメーターの性能を引き出すための、目視補間を含めた読み方のコツについてはこちらの記事をご参照ください!

マイクロメーターの原理を理解する

マイクロメーターは、なぜここまで高精度な測定ができるのでしょうか?

その答えは、内部のネジ構造や測定圧の制御といった基本原理にあります。ここでは、仕組みをわかりやすく整理して解説します。

どうして0.001mm単位の精度が出るのか?

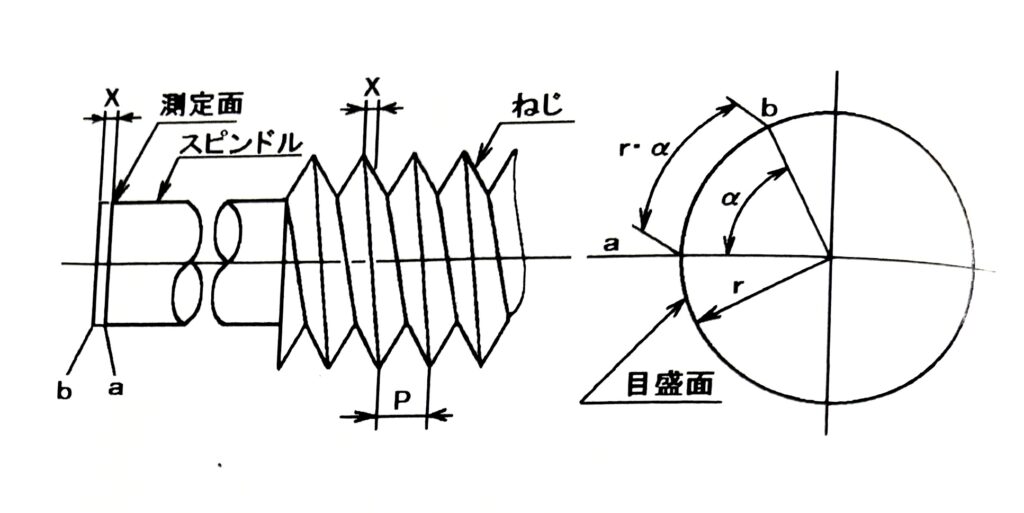

マイクロメーターの精密さは、微細なネジのピッチと正確な目盛の連携によって生まれます。

例えば、シンブルを1回転させると、スピンドルがきっちり0.5mm進むように設計されています。この0.5mmの移動を50等分(シンブルの目盛)で読み取ると、1目盛=0.01mmになります。さらに、目視で補間すれば、0.001mm単位までの読み取りが可能です。

そのため、アナログ式のマイクロメーターであれば機械的な精度と人の補間技術の組み合わせによって精度が決まります。

一方でデジタル式のマイクロメーターであれば、目視補間が必要ないため、より測定器の精度に近い測定を行うことができます。

精密な加工精度と品質保証によって、マイクロの精度が成り立っているということですね。

ピッチと回転角の関係で生まれる精度

繰り返しになりますが、マイクロメーターのスピンドルには精密なネジが切られています。

このネジの「ピッチ」(ねじ山1回転あたりの進み量)が、スピンドルの軸方向移動を決めています。

一般的にはピッチ0.5mmが多く、シンブル1周の回転角(360°)を分割した目盛(通常50目盛)が、移動量を細かく分ける役割を果たします。

ピッチが正確であるほど、回転角とスピンドルの移動量の関係が安定し、測定値の信頼性が高まります。ミツトヨのマイクロメーターのような信頼できるメーカーのネジは、厳重に精度を積み重ねた、高度な加工技術なしでは成り立たないものです。

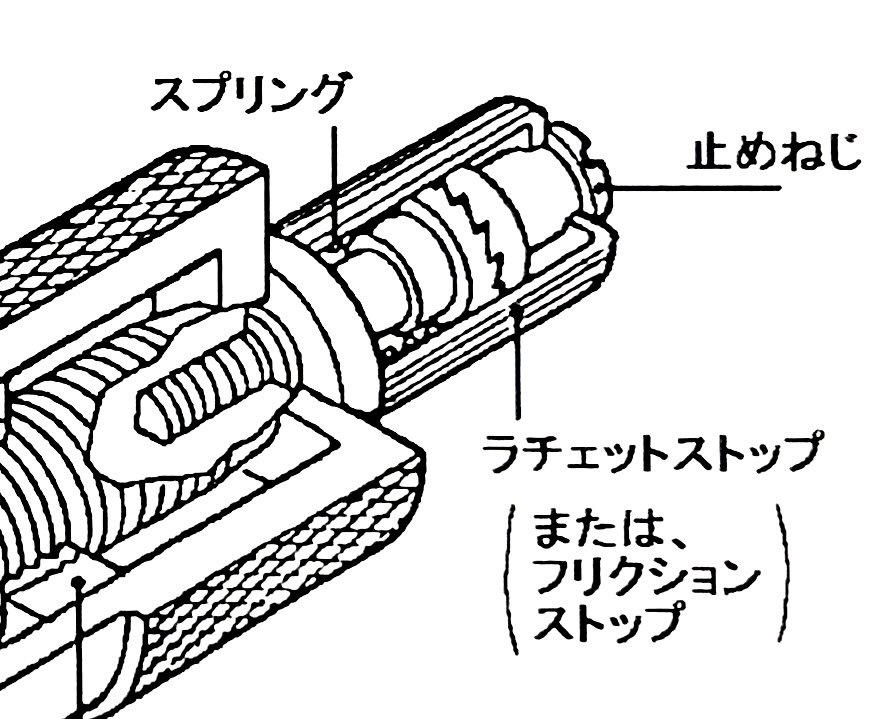

ラチェットストップの仕組みと測定圧

ラチェットストップは、測定者の技量や癖に依存せず、安定した精度で測定するための装置ですね。

ラチェットストップの仕組みを理解するには、下図がわかりやすいです。

ラチェットの機構であるギザギザ部をスプリングが押さえつけている構造をしており、スプリングの力以下の力で回すと普通に回りますが、スプリングの力を超えると、ラチェット機構の勾配を乗り越え、「カリカリ」と空回りします。

ラチェットストップは、測定時に一定の力でスピンドルを締めるための装置です。強すぎる力で締めると、対象物を押し潰したり、測定器自身を変形させるため誤った値が出てしまいます。

逆に弱すぎると、対象物との接触が不十分です。

ラチェットストップは「カリカリ」という空転動作を通じて、適切な測定圧(通常5~15N程度)を自動的に保ちます。

マイクロメーターを分解して見えてくる精密さ

マイクロメーターは、精密な測定器ですが、内部を見ると驚くほどシンプルです。ここでは、分解することで見えてくる精度の秘密や注意点を解説します。

分解でわかる部品の精度と設計意図

マイクロメーターを分解すると、スピンドル、シンブル、スリーブ、ラチェットなど、すべての部品が高精度で加工され、ピタリと組み合わさっていることがわかります。特にネジ部分は、摩耗やガタつきを最小限に抑えるため、非常に高い真円度・直線性・ピッチ精度で加工されています。

これらの部品が互いに最小限の隙間で組み込まれることで、回転時の軸ブレを抑え、信頼できる測定値を出すことができます。

この構造には、部品一つ一つの精密さが欠かせません。

精密測定を支える加工技術

マイクロメーターの製造には、ミクロン単位の精度を出すための特殊な加工技術が必要です。たとえば、スピンドルのネジ山は、真円度やピッチ誤差を極限まで抑えるため、精密な研削盤や専用工具で加工されます。

さらに、測定面(アンビル・スピンドル先端)は高い平面度・平行度が求められるため、測定器によっては熟練の職人によるラッピング仕上げが行われることもあります。

これらの工程が、ユーザーが手に取ったときの正確な操作感や、精度の安定性の高さにつながっています。

分解時に気をつけるべき注意点

マイクロメーターは非常に繊細な工具のため、分解する場合は必要なときのみにしましょう。

基本的に、分解を行うのは清掃時です。私の場合、油などでマイクロの動きが悪くなった際、スピンドルを抜き取り、清掃・注油を行います。

これ以上の分解については推奨されませんし、私自身も行ったことはありません。もし理由があって分解する場合は、次の点に注意しましょう:

✅ 部品の位置関係を必ずメモしておく。組み間違えると精度が出なくなります。

✅ 強引に外さない。特にネジ部・フレーム・スピンドルは変形すると致命的です。

✅ 内部にホコリやゴミを入れない。微細な異物が入るだけで回転が重くなったり、測定誤差が発生します。

異物については、特にネジ部やフレームの穴部、スピンドルに砥粒が入ってしまったら最悪です。引っかかって動きが悪くなり、最悪の場合シリンダーにリーマを通すしかなくなります。もちろん精度は悪化します。

分解後は、必ず校正を行い、測定精度が保たれているか確認することが重要です。精密工具だからこそ、取り扱いには最大限の注意が必要です。

校正・0点合わせについてはこちらの記事をご参照ください!

まとめ|マイクロメーターの構造を知れば精密測定がもっと理解できる

マイクロメーターは、シンプルな測定器ですが、その内部には高度な設計思想と精密な加工技術が詰め込まれています。構造を理解することで、日々の測定でもその知識が活きてきます。

✅ マイクロメーターの原理を理解することで使い方が変わる

測定の原理を知れば、なぜ正確な測定ができるのか、どうして0.001mm単位の読み取りが可能なのか、理屈から理解できます。マイクロメーターに限ったことではありませんが、こういった知識は、日常の測定作業や、トラブルがあった際の対処に非常に役立ちます。

✅ 構造を知ってこそ、測定の正確さが活かされる

外側の目盛や操作部だけでなく、内部のスピンドルやネジの状態が正確さを支えています。測定精度を最大限引き出すためには、構造を知ったうえで、どの部分を特に丁寧に扱えばよいか把握しておくことが大切です!

✅ 正しい理解と日々のメンテナンスで長く信頼できる測定器に

マイクロメーターは高価で精密な工具です。長期間にわたり正確な測定を続けるには、使用後の清掃、定期的な校正、過剰な力をかけない操作など、日々のケアが不可欠です。正しい理解があれば、こうしたメンテナンスも自然と徹底できるかと思います!

関連記事

コメント