クレーンを使った作業は、私の勤務先を含め、製造業・建設業など多くの現場で日常的に行われていますが、「500kg未満のクレーンにも資格が必要なのか?」という点については、意外と正確に理解されていないケースが少なくありません。

とくに初めてクレーンを扱う方や、資格取得を検討している方、事業主にとっては、法律との関係や実務での取り扱いが気になるところではないでしょうか。

この記事では、金属加工現場で実際にクレーン資格を取得・使用している筆者の視点から、「500kg未満のクレーンと資格の関係」について、現場のリアルと法律の両面から詳しく解説します。

500kg未満のクレーンを使うのに資格は必要?【結論:不要だが条件あり】

500kg未満のクレーン操作に資格は基本的に不要

結論から言うと、つり上げ荷重が500kg未満のクレーンを操作する場合、原則として法的な「資格」は必要ありません。

これは労働安全衛生法で定められており、つり上げ荷重500kg未満のクレーンは“クレーン等安全規則の適用外”とされているためです。

以下

クレーン等安全規則

クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、クレーン等安全規則を次のように定める。

中略

(適用の除外)

第二条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。

一 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの

実際、私自身も金属加工現場で500kg未満のホイスト式クレーンを使用していますが、私の勤務先の場合は、1t以上のクレーンもあるため「玉掛けクレーン併合講習」を受講、資格取得し、その後に運転を行っています。

一方で、町工場をはじめとした多くの現場で500kg未満であれば「資格は不要」として運用されているのが実情です。

ただし、資格が不要であっても安全教育が不要”という意味ではありません。この点については後述します。

「つり上げ荷重500kg未満」の定義とは?

ここで注意しなければならないのは”つり上げ荷重”500kg未満という点。

ここでいう「500kg未満」とは、つり上げられる最大荷重の定格が500kg未満のものを指します。

ポイントとなるのは、「実際に吊る物の重さ」ではなく、クレーン自体に設定された最大つり上げ荷重です。

仮に吊る荷物が500kg未満だったとしても、そのクレーンの吊り上げ能力が500kg以上であれば資格が必要になります。

500kgというラインは、労働安全衛生規則やクレーン等安全規則などで明確に区切られており、500kg未満か500kg以上かで、資格の有無が変わる重要なボーダーラインなのです。

資格不要でも守るべき労働安全衛生法のルール

500kg未満のクレーンについては資格が不要とはいえ、「誰でも自由に使って良い」というわけではありません。

労働安全衛生法では、資格の有無にかかわらず、労働災害を防止するための教育や指導が必要とされています。つまり、資格が免除されていても、使用前に「安全教育」「操作指導」を受ける必要があるということです。

実際、私の現場でも、新しくクレーンを扱う社員には、必ず「玉掛けクレーン併合講習」を受講する仕組みになっています。

もし500kg未満のクレーンしか使わない場合でも、少なくともベテラン作業員からの操作訓練と注意事項の説明を受けるようにしましょう。吊荷の揺れやバランス崩れ、操作レバーの感覚など、現場ならではの注意点を理解してもらうことが事故防止につながると感じるためです。

また、事業者には「リスクアセスメント」や「安全衛生教育」を実施する義務もあります。たとえ500kg未満のクレーンであっても、万が一の事故が起きれば重大な労災につながる可能性は否定できません。

500kg未満でも事業者の指導・講習が求められるケース

さらに、現場の性質や企業の安全方針によっては、法的には不要な資格や講習を、あえて受講させるケースもあります。

先述の通り、私の職場では、500kg以上のクレーンがあるためクレーンを扱う現場の全員が「玉掛けクレーン併合講習」を受講しています。500kg未満のクレーンでは法的には問題なくても、とくに複雑な形状のワークや偏心荷重のある部品を吊る場合、玉掛けの基礎知識があるかどうかで安全性が大きく変わってくるのは事実です。

これは企業ごとの安全基準によって異なるため、自社や現場での取り扱いルールを必ず確認することが重要です。

500kgを超えると資格が必要になる?違いを徹底解説

500kg以上のクレーンには「資格」が義務化される

クレーンの操作において、「500kg未満」と「500kg以上」とでは、法的な扱いが明確に分かれています。

つり上げ荷重が500kgを超えるクレーンを操作する場合、労働安全衛生法に基づいた資格の保有が義務付けられています。

ここでの「つり上げ荷重」とは、フックやマグネットなどの吊り具を含めた実際に持ち上げる最大の重量のこと。

500kgを1kgでも超えると、それだけで「有資格者でなければ操作できないクレーン」として扱われるのです。

私の勤務先ではクレーンを扱う人は全員資格を取得することになっていますが、町工場では資格不要の機種に変更するか、全員に講習を受けさせるかなど検討の余地があります。導入コストと教育負担のバランスは、どの現場でも悩みどころです。

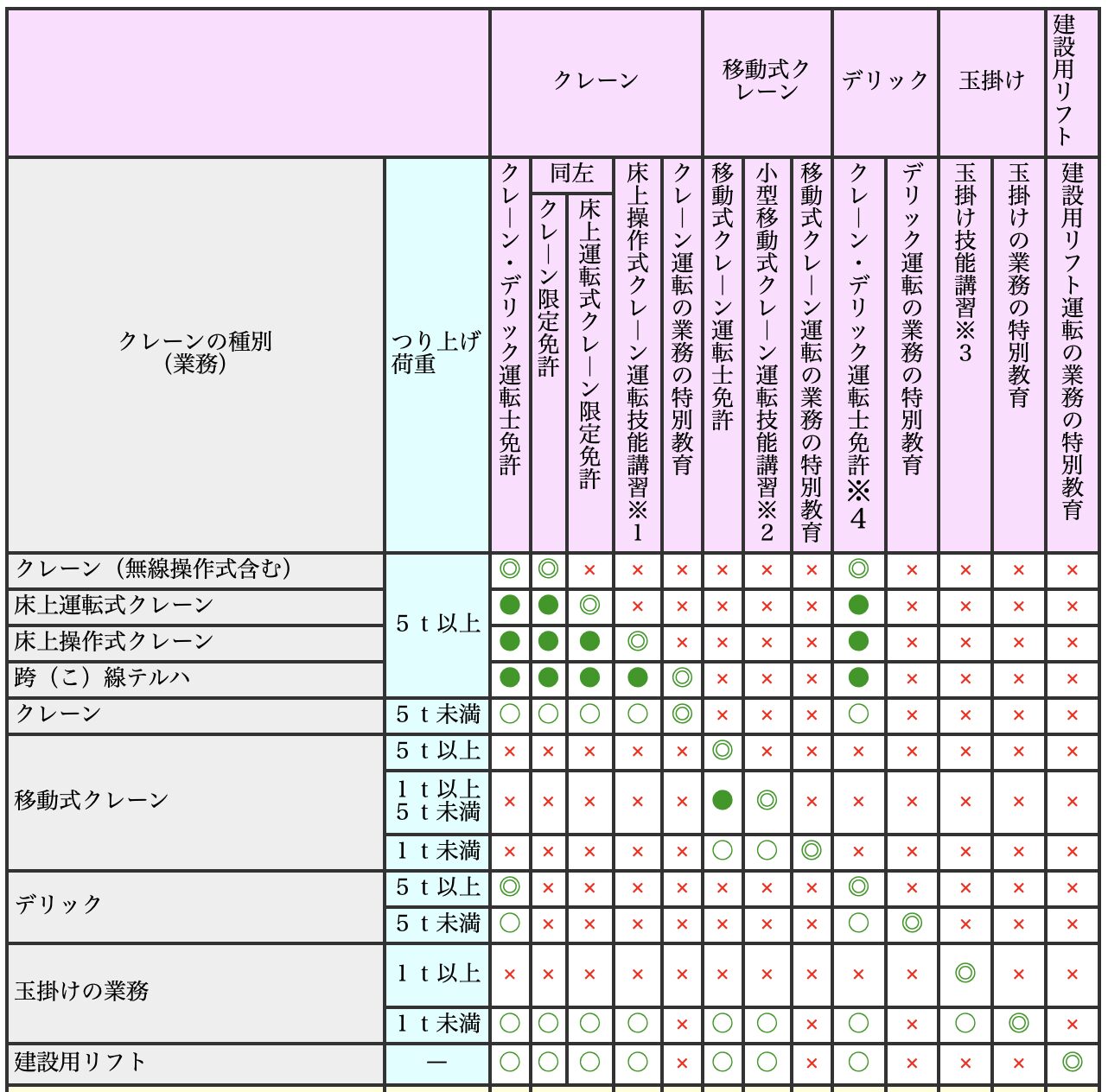

用途別に異なる!必要なクレーン資格一覧

クレーンといっても、その形状や操作方法によって必要な資格は異なります。500kgを超えるクレーンの操作には、以下の資格が用途ごとに必要となります。

クレーン運転の業務の特別教育

天井走行クレーンなどで、床からペンダントスイッチで操作する形式ので、荷とともに自身も移動するクレーンに必要な資格。

こちらも500kg以上が対象で、つり上げ荷重に関わらず一定条件を超えると資格が必須になります。

ここで重要な注意点が、この特別教育だけだと、クレーンの運転はできるが「玉掛け」(フックに荷をかける作業)ができません。これだと正直現場では使い物になりませんので、「玉掛け技能講習」の資格も併せて取得することが実質必須になります。

そして私が最初に取得したのがこの「クレーン運転の業務の特別教育」「玉掛け技能講習」の併合講習でした。併合講習ですので、4.5日で修了し、座学と実技がセットでなかなか大変でしたが、合格率は高い資格でした。

資格取得の体験についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

この資格で運転できるのはつり上げ能力5tまでのクレーンです。それ以上のクレーンだと、以下に説明するクレーン・デリック運転士免許が必要になります。

小型移動式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーン(例:ユニック車やラフタークレーン)を操作する場合に必要な資格です。

3日間の技能講習(学科+実技)を修了することで取得可能です。

こちらもこの資格だけだと玉掛けはできない点に注意してください。

クレーン・デリック運転士など

つり上げ荷重5t以上の大型クレーンやデリックを操作するには、「クレーン・デリック運転士」などの国家試験に合格する必要があります。

こちらは講習だけでは取得できず、学科試験・実技試験の両方に合格しなければならない、本腰を入れて取得する必要がある資格です。

逆にいうと、5t未満しか吊れないクレーンを使う場合は運転の業務の特別教育で十分です。私もクレーンは機械加工に関する業務にしか使わないため、この資格は持っていません。

間違いやすい「玉掛け」資格との関係

重要なので繰り返しますが、混同しがちなのが、「玉掛け技能講習」との違いです。

玉掛けは「クレーンに荷を掛け外しする作業」に必要な資格であり、実際にクレーンを操作する人とは別の資格になります。

500kg以上のクレーンを扱う場合、「クレーン操作の資格」と「玉掛けの資格」の両方がないと現場で使い物になりません。

そのため、クレーンを扱いたい場合「クレーン運転の業務の特別教育」「玉掛け技能講習」の併合講習の受講が基本になります。

実際にクレーン資格を取った私の体験談とアドバイス

現場でよくある「500kg未満だから無資格OK」の落とし穴

私が金属加工の現場で働く中で、たびたび耳にするのが「500kg未満のクレーンだから資格はいらないよね?」という会話です。確かに、労働安全衛生法の規定上、500kg未満のクレーンであれば運転資格は不要とされています。しかしそれが“完全に自由に使って良い”という意味ではないことは、現場で実感しています。

クレーンでの作業は、本当にリスクを伴うものです。

たとえば、荷の吊り方を間違えたり、合図なしに動かしたことで接触事故が起こるリスクもゼロではありません。無資格だからと言って無知で良いわけではないのです。特に新人作業員が増える繁忙期など、500kg未満のクレーンでも事故リスクは高まります。

だからこそ私は、たとえ義務ではなくても、基本的な操作知識や安全確認の重要性を学べる「資格の取得」は強くおすすめしたいです。

私が取得した資格とその選定理由

私が取得したのは、「玉掛け技能講習」と「クレーン特別教育」の併合講習です。勤務先では500kgを超えるクレーンもあったため、現場作業者の全員が取得することになっています。

実際に講習を受けてみると、法令や荷の重さの目測方法、安全確認の手順など、現場で知っておかなければ危ないような知識も多く、非常に有益でした。それほど重要でない知識も混じってはいますが、取っておいて損はありません。

特に、吊り方や振れの取り方、安全確認の方法といったところで「500kg未満だから曖昧でもいい」と思われがちな部分にも、しっかりとしたルールがあることを知ったのは大きな気づきでした。

500kg未満でも資格を取っておくべきケースとは?

以下のようなケースでは、500kg未満のクレーンであっても資格取得を検討する価値があります:

- 新人や若手作業員が多い現場で、安全教育の一環として導入したいとき

- クレーン作業と同時に玉掛け作業も行う必要があるとき

- 取引先や親会社から「資格取得者が操作しているか」の確認を求められたとき

- 荷姿が複雑で吊荷のバランス確保に知識が必要なとき

- 吊上げ能力500kg以上のクレーンを導入する可能性があるとき

取引先によっては、監査などの際に「資格取得状況を確認したい」と言われることがあります。たとえ500kg未満で資格不要であっても、「有資格者が作業している」という事実が、会社としての信頼にもつながります。

また、会社員の立場であれば、会社の費用で取得できるなら絶対に取っておいたほうが良いです。万が一転職することになった際、資格は客観的な評価につながるため役に立ちます。

講習内容・費用・期間のリアル(玉掛け資格の例)

私が受講した玉掛け資格は、「玉掛け技能講習」「クレーン特別教育」併合講習として、公的な資格に位置づけられます。

日程は【全5日間】、うち3日間が学科講習・2日間が実技という構成でした。

- 費用:地域によるが、32,000円ほど

- 学科試験:三択形式。教官が出題ポイントを明確に教えてくれる

- 実技試験:声出し、合図、荷のバランス、安全確認などを重視

- 合格率:全国平均96〜98%と非常に高い

特に印象に残っているのは、合格しやすい設計になっている点です。教官は「ここが出ます」と明確に指示をくれるため、真面目に講義を聞いていればほぼ合格できます。

また、実技試験は減点方式なので、大きな失敗をしなければ問題なく合格できる点も安心材料です。ただし、遅刻や居眠りなど“講義外の部分”で落ちる人も少なくないので注意が必要です。

試験についてはこちらの記事でかなり詳細に解説しましたので、ぜひお役立てください。

まとめ|500kg未満のクレーンは資格不要でも「安全責任」は必要

現場では「安全に使えるか」が最優先

「500kg未満のクレーンは資格不要」と聞くと、つい気が緩みがちですが、実際の現場では「誰が使っても安全に操作できるか」が常に問われます。私が働いてきた金属加工の工場でも、たとえ資格が不要な小型クレーンであっても、経験のない人が操作することで、ヒヤリとする場面は何度か目にしてきました。

特に500kg未満は、「誰でも扱えるから安全」という意味ではありません。むしろ、吊り荷が軽量であるほど、油断や確認不足が事故の原因になりやすい側面もあると感じています。

トラブルを防ぐためのチェックリスト

500kg未満のクレーンを使う際には、以下のような確認項目をルール化しておくことが、現場の安全管理に有効です:

- 荷のバランスが崩れていないか

- 吊り具(スリングやフック)は適切に使われているか

- 合図は確実に行われているか(1人作業時は自己確認)

- 荷の下に人がいないか

- 危険のある荷の吊り上げ前・下げ・移動前に周囲への声かけが行われているか

これは、資格の有無に関係なく、基本中の基本です。とくに新入社員など経験の少ない方が操作する場面では、資格制度よりもまず、こうした“現場の安全動作”が徹底できているかが重要になります。

必要に応じて「資格取得」も視野に入れるべき理由

たとえ資格不要のクレーンであっても、講習の受講や資格取得を行っておいたほうが、事業主、社員どちらにとってもメリットがあります。実際に私が取得した玉掛け資格やクレーンの講習は、単に資格を得るということとともに「安全に作業を行うための考え方」を身につける機会になりました。

また、取引先や上司から「ちゃんと講習は受けているのか」と問われるケースもあり、資格を持っていること自体が信頼につながるのも事実です。

500kg未満だからといって“無資格で自由に使える”という認識で終わらせず、「安全に操作するスキルがあるかどうか」が重要。

少しでも危険があるのなら、必要に応じて資格を取得しておくことで、自分自身も安心して業務に臨めると感じています。

コメント