「アンビル」「シンブル」 など、マイクロメーターの名称には日常ではあまり聞き慣れない用語が多いです。

これらの他、各部名称にピンとこない方も多いのではないでしょうか?

この記事では、アンビル・スピンドル・シンブル・クランプなどの、マイクロメーターの各部名称を図解つきでわかりやすく解説します。

マイクロメーターを正しく使いこなすためには、各部位の役割を理解することが第一歩。

これから学ぶ方はもちろん、現場で何となく使っていた…という方も、改めて知っておくことで、やりとりがスムーズになる手助けになります!

参考画像つきで、パーツごとのポイントや注意点もあわせて紹介していきます!

🟦 マイクロメーターの各部名称とは?図解でわかる基本構造

マイクロメーターは、0.001mm単位で外径や厚みを測る、超精密な測定器ではありますが、非常にシンプルな構造をしています。

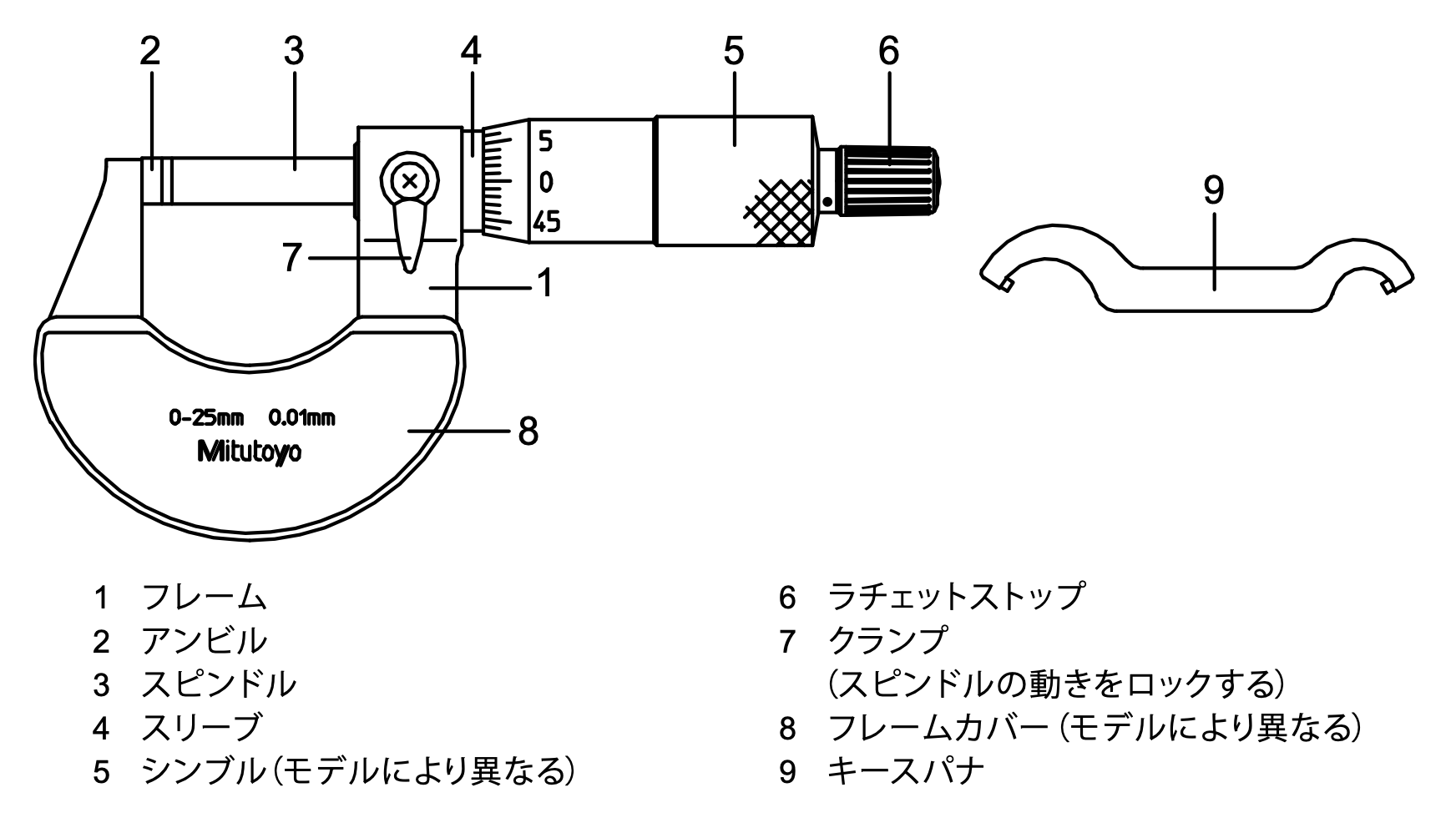

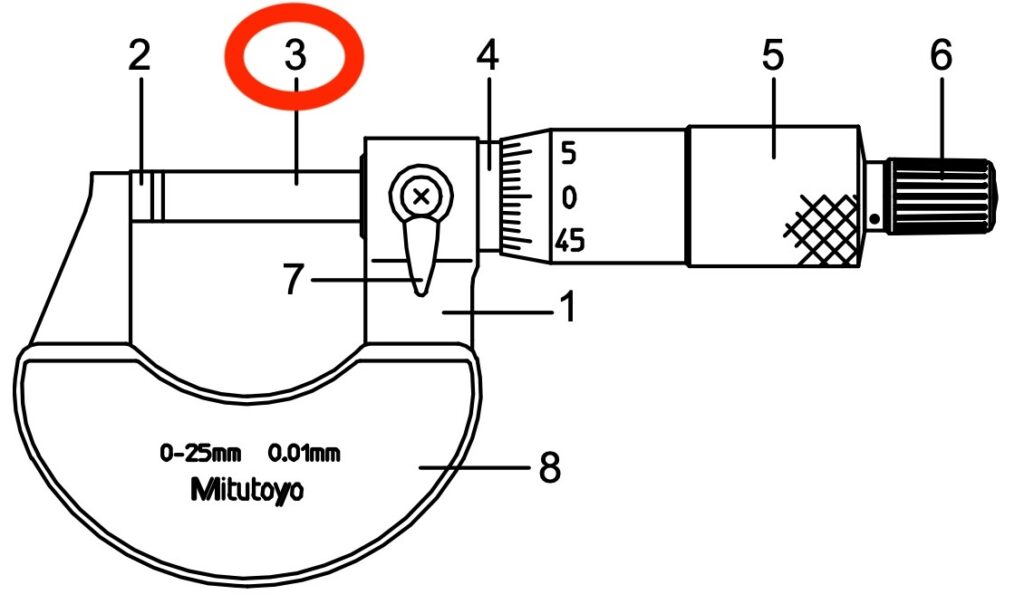

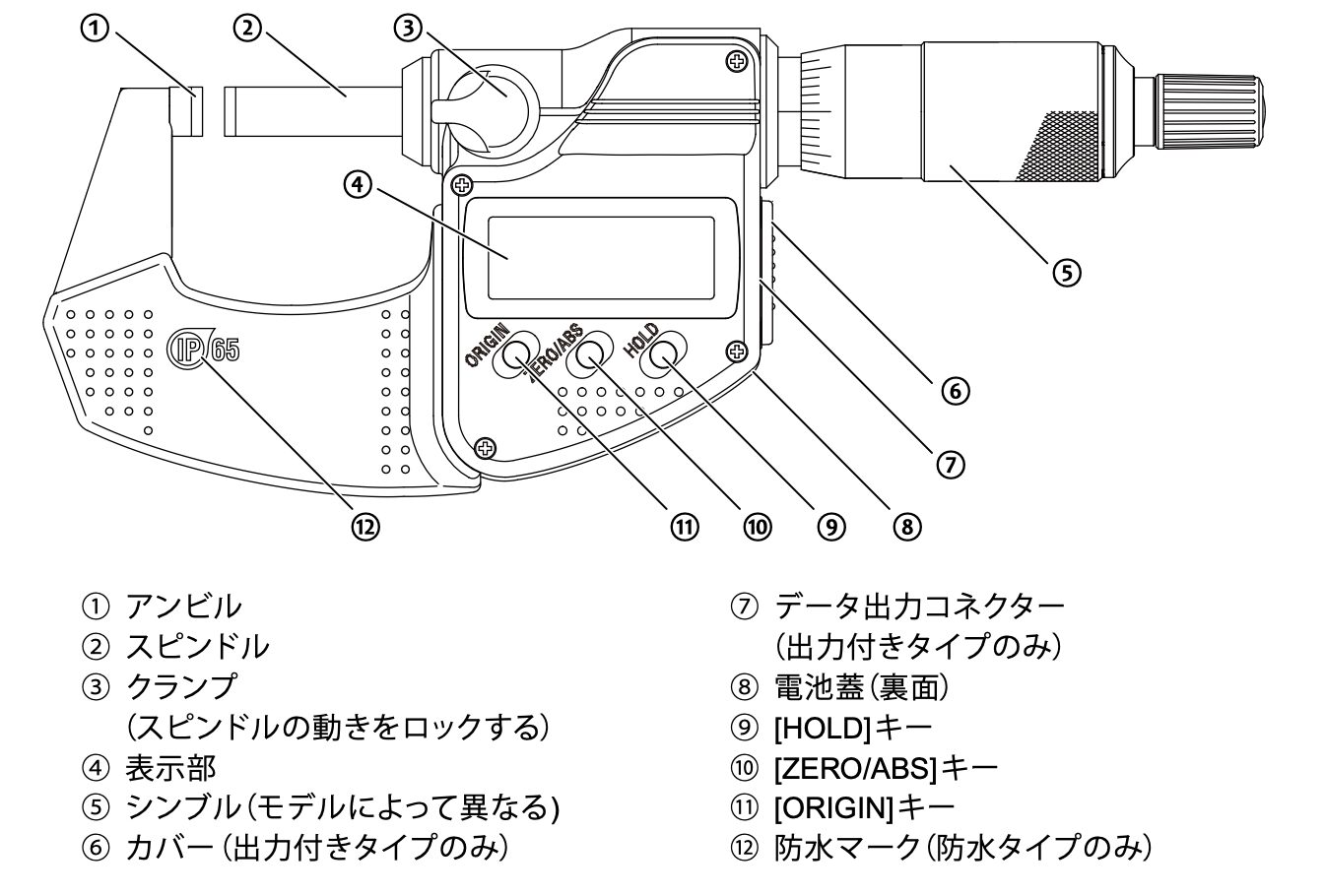

まずは以下の図をご覧ください。

国内最大手、ミツトヨ製マイクロメーターの取扱説明書から引用しています。基本的な各部の名称が一目でわかる図になっています。

マイクロメーターは8つのパーツによって構成されていることがわかります。

この図に登場する8つの各部名称と一つの付属部品について、ひとつずつ解説していきます。

「どの部品が何のためにあるのか?」

これがわかると、マイクロメーターの構造を理解しやすくなり、保管や日々の測定にも活きてきます。

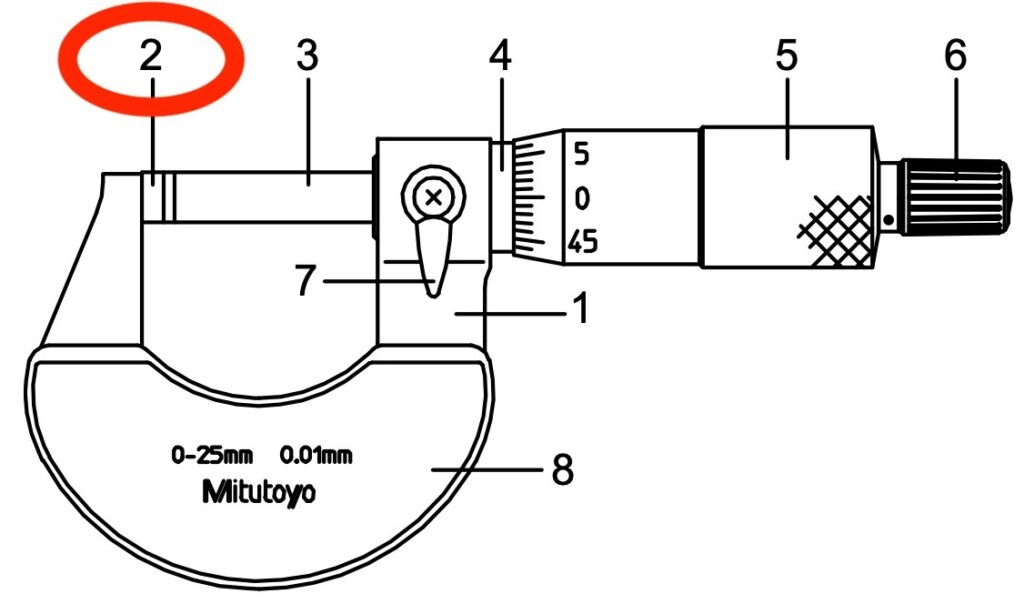

🟦 アンビル|ワークを受け止める“基準面”

アンビルは、マイクロメーターの固定側の測定面。測定対象(ワーク)をスピンドル側から押し当てたときに、それを受け止める“基準”となる面です。

つまり、アンビルがしっかりしていないと、どんなに正しく使っても正確な測定はできません。精度のカギを握る大事なパーツです。

✅ ポイント:使用前は測定面を白紙などで拭いて、ゴミや油をしっかり除去しましょう。ここに微細な汚れや油があるだけで、数μm単位の誤差が出てしまいます!

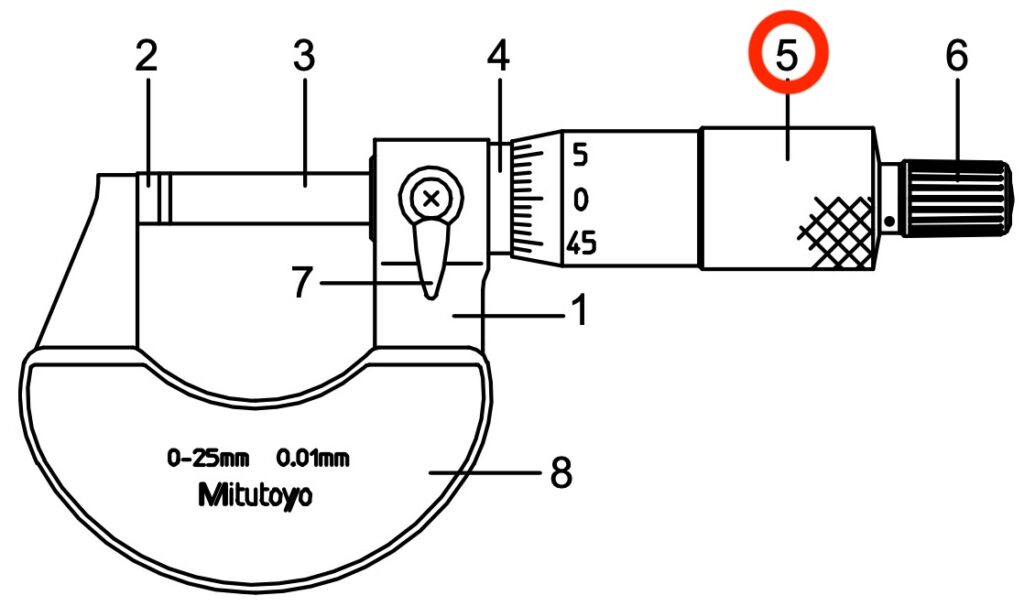

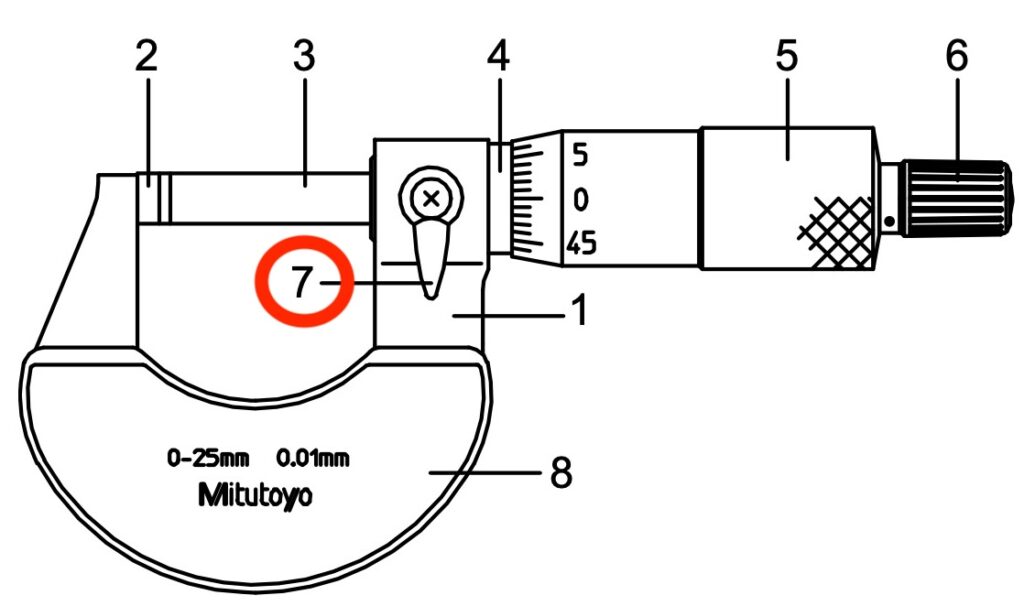

🟦 シンブル|回してスピンドルを動かす操作部

シンブルは、マイクロメーターを手で回す部分。ギザギザの滑り止め加工が施されているのが特徴です。

このシンブルを指でクルクル回すことで、スピンドルが前後に動き、測定対象物に接触します。

モデルによっては「ラチェット付きシンブル」になっている場合もあり、測定圧の管理までできるものもあります。

シンブルは、測定時はあまり使いません。通常は次に説明するラチェットストップを使って測定するためです。

ですが、ほとんど測定圧をかけられない場合など特殊な測定を行う場合はシンブルで最低限の測定圧をかけて測定することもあります。その場合は、測定技術によっては誤差が出てしまう難しい測定になります。ゼロ点も人によって違う、画一化するのも難しいです。

測定圧をかける際はほとんど使用しませんが、大きくスピンドルを動かす際に使用します。

早くスピンドルを動かすコツは、手のひら全体を使ってシンブルを回すこと。例えば閉じた状態から24mmまで開く必要がある際も、素早く動かすことができます。

片手でシンブルを持ってマイクロを振り回してクルクル回す方法もありますが、ぶつかったり飛んでいったりなどの危険がありますし、マナーが悪い操作になりますので、できれば行わないようにしましょう。

✅ ポイント:スムーズに動くかどうか、回転の重さや引っかかりも日常点検の対象です。

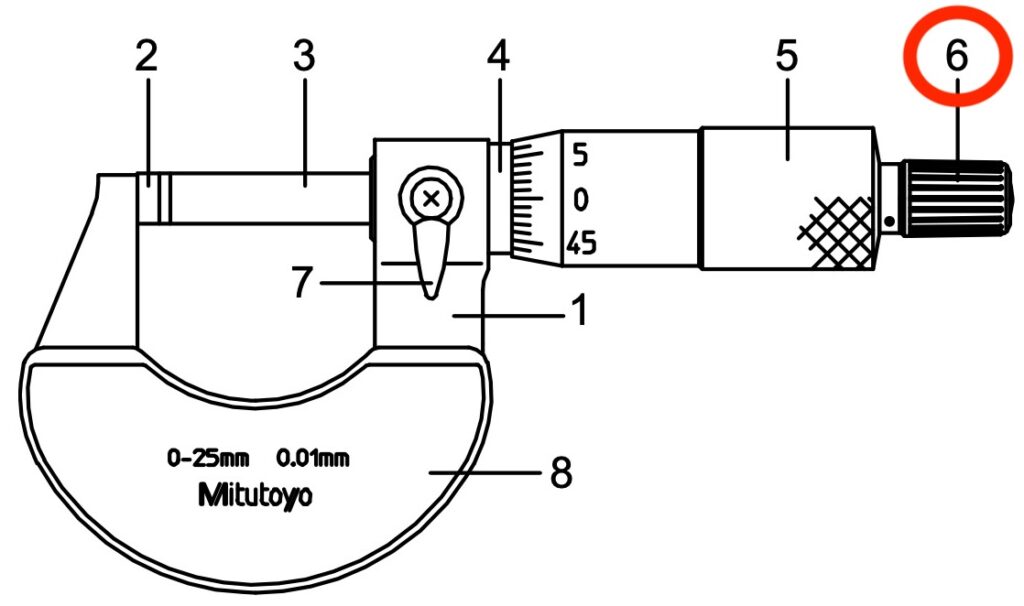

🟦 ラチェットストップ|測定圧を一定に保つ仕組み

ラチェットストップは、スピンドルを締めるときに「カリカリカリッ・・・」と空回りするあの部分。これにより、誰が使っても常に同じ力で測定できるようになります。

測定圧のばらつきを防ぐため、最も大切な機構の一つと言えるでしょう。

✅ ポイント:回す回数は3〜5回が目安。強く回しすぎると測定圧が高くなりすぎ、数値がズレる原因に。

🟦 スピンドル|実際に測定対象に触れる可動部

スピンドルは、アンビルとは逆の「動く側の測定面」。この部分がワークに直接当たり、測定値を決定する非常に重要なパーツです。

スピンドルの動きや平面度がそのまま測定精度に関わってきます。ちょっとしたゴミや油でも値がズレるので、アンビルと合わせて使用前の確認はマストです!

スピンドルは根本部にネジが切ってあります。この部分にクーラントが入って固まると動きが悪くなります。ペーパーなどの砥粒が入ってしまうと最悪です。スピンドルやフレームの穴部に噛み込んで傷が入ってしまい、故障の原因になってしまいます。

特に砥粒に関しては、絶対に入らないような管理を行いましょう。

✅ ポイント:測定面のキズや変形も測定ミスの原因に。落下やぶつけたりしないように丁寧に扱いましょう。

番外編:スタンド|小物の安定した測定に便利!

スタンドは、マイクロメーターを固定して使うための補助器具。長時間の測定や、微細な精度が求められるときには欠かせない存在です。

手持ちで測るとどうしてもブレや、測定する人によって圧のムラが出るので、安定した測定結果を出すならスタンドの使用がおすすめです。

特に多数個ワークや、持ちにくい小物ワークの測定に便利です。

✅ ポイント:スタンドにマイクロをセットするときは、クランプの位置に注意し、強く締めすぎないように。マイクロを傷める原因になります。

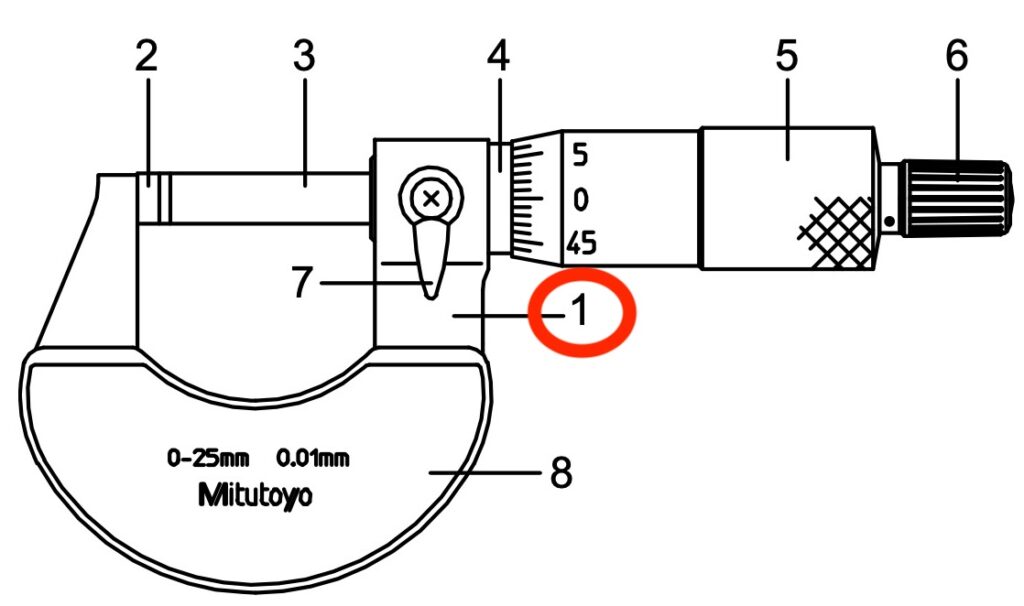

🟦 クランプ|スピンドルをロックして保持する機構

クランプは、測定中にスピンドルを固定するロック機構。手を離してもスピンドルが動かないようにできるので、目盛を落ち着いて読むことができます。

私の場合、クランプするのはシリンダーゲージを合わせるときと、0点合わせを行うときです。

また、クランプしたマイクロメーターをすきまゲージとして使う活用方法もあります。

スライド式やレバー式など、クランプの形状はモデルにより異なりますが、図のようなレバー式の機構が一般的です。

✅ ポイント:クランプした状態でスピンドルを動かすと本体を傷めます。特に強めに締めた際はシンブルを回さないようにしましょう。

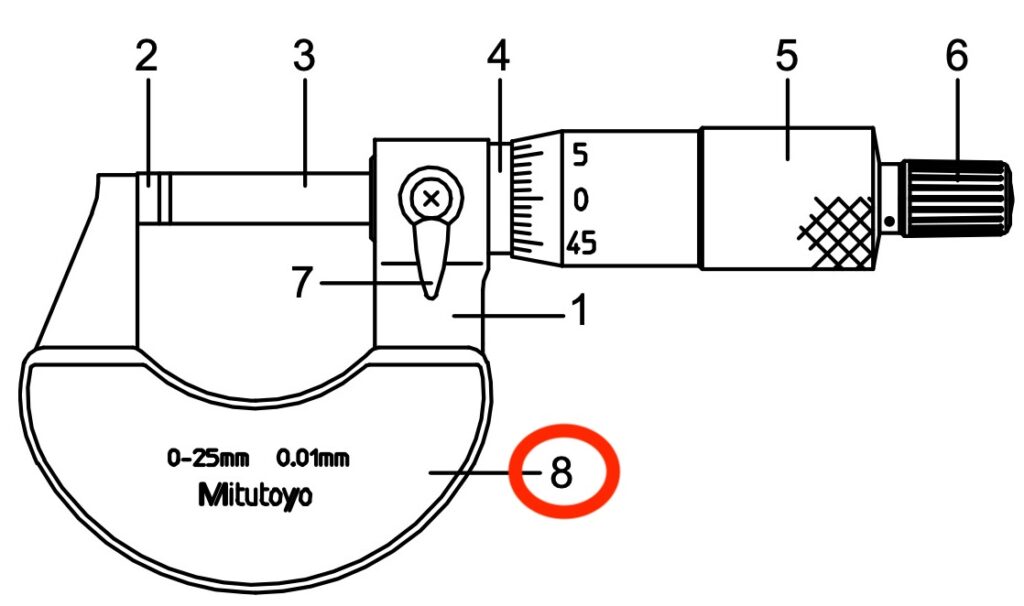

🟦 フレーム|“骨格”となる重要部品

フレームは、アンビルとスピンドルをつなぐ、マイクロメーターの本体構造です。U字型をしていて、全体の剛性や持ちやすさに直結します。

このフレームがしっかりしていないと、測定時にたわんだり振動したりして、正しい値を読み取れません。特に測定範囲が広いモデルでは、フレームの設計が精度を左右します。

とはいえ、ミツトヨのマイクロメーターを選んでおけば間違いないかと思います。

✅ ポイント:フレーム部分には手の熱が伝わりやすく、膨張による誤差が出る場合も。精密な測定が求められる場合はスタンドを使うか、図のようなフレームカバー付きモデルを選ぶなど指が触れないよう工夫して測定しましょう。

🟦 フレームカバー|熱や衝撃から守るプロテクター

フレームカバーは、フレームの外側に取り付けられる保護カバーです。

フレームは熱で伸び縮みするため、手の体温によってわずかながら測定誤差が生じます。

すべてのモデルにあるわけではありませんが、ユーザーが直接触れる部分なので、手の熱から本体を守る効果があります。

断熱のため、樹脂でできています。カバーを持って測定を行いましょう。

✅ ポイント:精密な測定にあると安心ですが、カバーのないモデルでも通常使用には差し支えありません。

🟦 キースパナ|ゼロ点調整やメンテナンスに使う専用工具

キースパナは、主に「シンブル調整」や「スリーブの回転」に使う付属工具。0点がズレてしまったときに活躍します。

校正作業や定期メンテナンスには必須なので、なくさないように保管しておくのが鉄則です!

使用方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてチェックしてみてください!

✅ ポイント:力を入れすぎず、正しい位置に差し込んで使いましょう。無理に回すと部品を痛めてしまうことがあります。

デジタルマイクロメーターの各部名称

デジタルマイクロメーターについても、基本的にはアナログのものと各部名称は同様です。

一方で、ボタンやデータ出力コネクタなど、デジタルならではの部分もありますので、各部名称に困った場合はこちらの図をご参照ください。

✅ まとめ|各部の役割を押さえて、マイクロメーターを使いこなそう!

マイクロメーターは精密な測定器ですが、その部品構成は非常にシンプルです。

ですが、そのそれぞれのパーツ——アンビル、スピンドル、シンブル、クランプ、ラチェットストップ——がそれぞれの役割を果たすことで、1μm単位の高精度測定が可能になっています。

使い方に慣れていても、名前や役割を正確に理解しているかどうかで、メンテナンスやトラブル対応、校正においてスムーズなコミュニケーションができるかどうかが変わってきます。

特に、ゼロ点合わせや精度確認などの校正作業では、「シンブル」や「キースパナ」の使い方を知っているかが重要なカギ。

本記事が、マイクロメーターの構造をしっかり把握し、より信頼性の高い測定を行う一助になれば幸いです!

コメント