マイクロメーターの読み方、正しく理解できていますか?

「なんとなく目盛を読んでいるけど、これで合ってるのかな…」と感じる方も少なくありません。特に1/1000mm単位の測定になると、ちょっとしたコツや注意点を知らないと、測定値に大きな誤差が出ることも。

この記事では、マイクロメーターの基本的な構造から、初心者でも正確に測れる「読み方のコツ」までを徹底解説!さらに、正しい持ち方・使い方や、測定ミスを防ぐための注意点もまとめています。

「目盛の読み方が難しい」と悩む方にとってもわかりやすいようにポイントを解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

マイクロメーターってどういう測定器?

マイクロメーターは、機械加工をはじめとした現場で欠かせない「精密測定器」です。

目盛を読み取ることで、0.001mm単位という非常に細かい測定ができます。

精密さが求められる製品づくりでは、このわずかな誤差で品質を左右するため、マイクロメーターの存在がとても重要になります。

まずは、そもそもマイクロメーターがどんな測定器なのか?その基本から解説していきます。

1/1000mm単位の精密測定ができる測定器

マイクロメーターの最大の特徴は、ズバリ「精密さ」。

なんと1/1000mm、つまり0.001mm単位で測れる高性能な測定器です。

たとえば、コピー用紙1枚が約90μm(0.09mm)ほどと言われますが、マイクロメーターはそのさらに1/100以下のわずかな誤差も検出できます。だからこそ、航空機や自動車、医療機器など、微細な精度が必要な様々な製造現場で活躍しています。

私のような機械加工技術者にとっては毎日使う大変身近なものです。

分解能・測定単位は?

「分解能」というのは、測定器がどれだけ細かく数値を読み取れるかの指標です。

マイクロメーターでは一般的に0.001mm(1/1000mm)の分解能を持つタイプが主流になります。

✔ 測定単位はmm(ミリメートル)が基本。

✔ 通常0.001mm単位での測定が可能。

✔ アナログ式の場合は、スリーブとシンブルの2段階で目盛を読み取って合算する。

デジタル式マイクロメーターの場合、ボタンひとつで読み取りができるのでより直感的に使えますが、基本的な仕組みはアナログと同じです。

マイクロメーターの種類を用途別に紹介!

マイクロメーターと一口に言っても、実はさまざまな種類があります。用途や測定対象によって、最適なモデルを選ぶことが大切です。

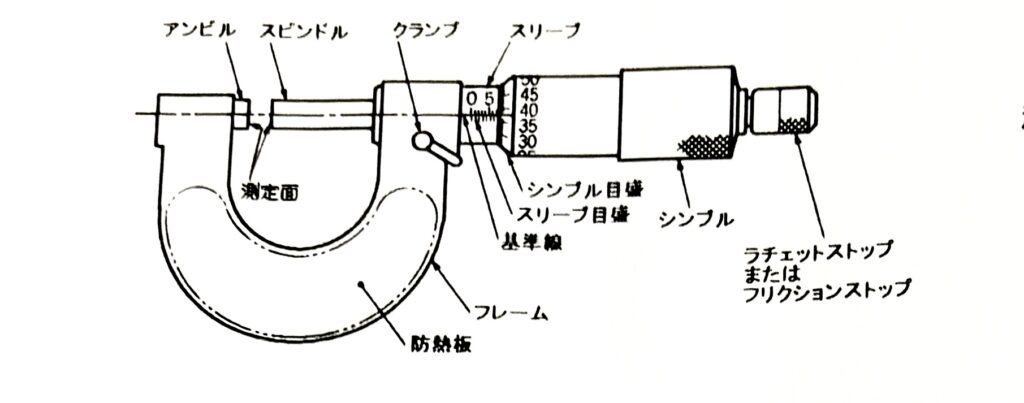

✅ 標準外側マイクロメーター

一般的なタイプで、丸棒や板などの外径・厚みを測るのに使います。

まずは「標準外側マイクロメーター」から慣れるのが基本。これが一番よく使われます。

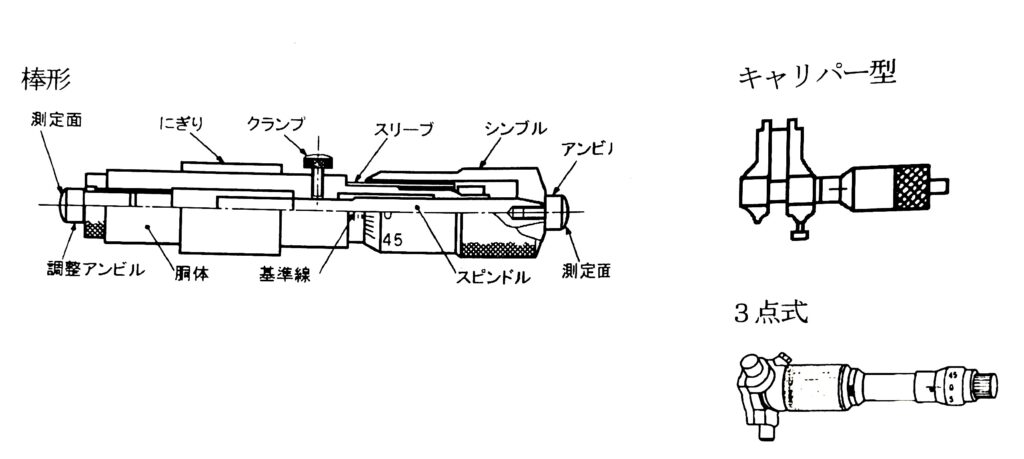

✅ 内側マイクロメーター

穴の内径を測るために使うタイプです。

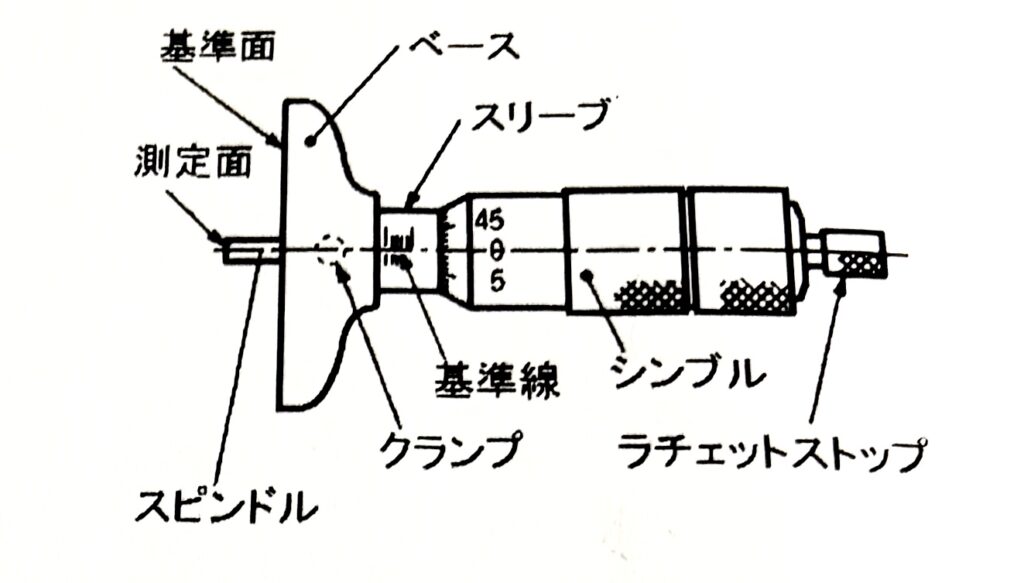

✅ デプスマイクロメーター

溝や穴の深さを測るために設計されています。

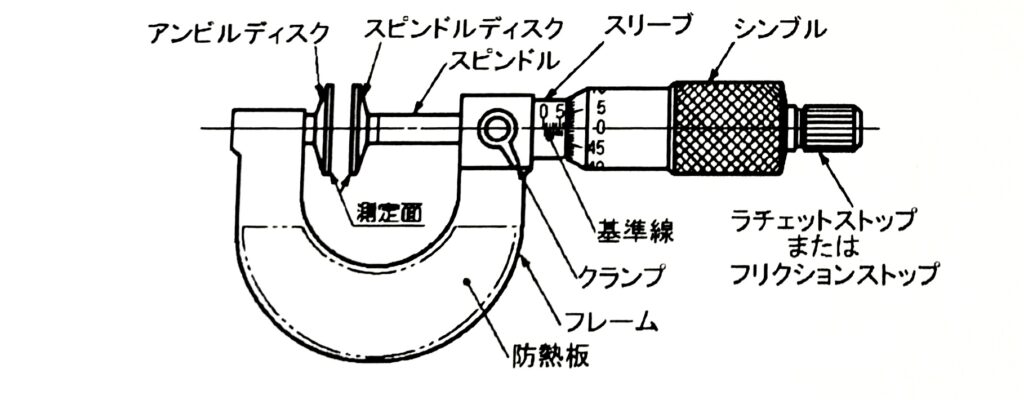

✅ 専用マイクロメーター

ねじ用や歯車用など、特殊な形状を測るためのものもあります。

下画像は、一例として掲載した歯厚マイクロメーターです。

マイクロメーターを使うのは難しい?

「マイクロメーターって難しそう…」と感じる人も多いかもしれませんが、実は「コツさえ掴めば」意外とシンプルです。

よくある難しさのポイントは:

・目盛の読み取りに慣れが必要(特に1/1000mm単位)

・測定時の力加減が必要(ラチェットで調整)

・持ち方や測定姿勢で誤差が出やすい

ただ、これらはすべて「慣れ」で解決できます。正しい手順・持ち方を覚えれば、誰でも確実に測れるようになります。

読み方のコツを徹底解説!

マイクロメーターを正確に使ううえで、最大のハードルは「目盛りの読み方」です。特に初心者は、目盛りの見方や読み順でつまずきがち。でも、基本の流れとちょっとしたコツを知るだけで、迷いやミスも大きく減ります。

ここでは、スリーブ・シンブルの読み方、1/1000mm単位の見方、そして間違いやすいポイントをまとめて解説していきます。

スリーブ→シンブルの順に読む!基本の読み順とは?

マイクロメーターの目盛は2段構えになっています:

✅ スリーブ:固定側に刻まれた目盛り(本体の横線部分)

✅ シンブル:回転させて動かす部分に刻まれた目盛り

読み取りは【スリーブ → シンブル】の順番で行うのが基本です。

用語についてはこちらの記事をご参照ください。

例えば、スリーブ目盛が「5.5mm」、シンブル目盛が「0.32mm」の場合、

✔ 5.5 + 0.32 = 5.82mm が測定値になります。

特に、細い下段の線(0.5mm単位の線)は、意外と読み飛ばしてしまいがち。「0.5mm目盛を見落とさない」のが重要です。

こちらの記事で練習してみましょう。

1/1000mmの読み方とコツ

アナログ式マイクロメーターでは、0.001mm単位まで読み取ることが基本。ただ、視差やズレの影響で読み間違いが起きやすい部分です。

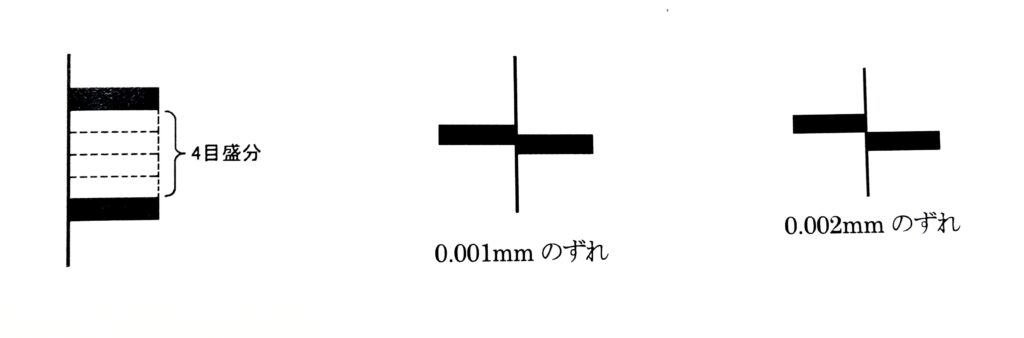

下画像の通り、線の太さを0.001mm台の目安にすると読みやすくなります。

✔【コツ1】目線をまっすぐ垂直に

スリーブとシンブルの目盛は段差があるため、斜めから見てしまうと視差によるズレが出ます。

✔【コツ2】マイクロの測定姿勢

例えば丸物であれば頂点同士にまっすぐ当てないと正確な測定ができません。特に200mm以上など大きいマイクロを使用する場合は測定姿勢が斜めになったり、頂点同士を挟んで測るのが難しいです。慣れるまでは、熟練者の測定と比較し、正確に測れているか確認しつつ作業を行いましょう。

✔【コツ3】測定圧を一定に

ラチェットストップを使って、測定面を毎回同じ圧力で当てることで誤差が減ります。

✔【コツ4】測定面の清掃

マイクロの測定子およびワークの測定面はを、エアブローや紙・ウエスなどで微細なホコリも残らないようにきれいに清掃します。

読み間違えやすいポイント5選とその回避法

マイクロメーターでよくある読み間違いをピックアップして、対策をまとめました。

①【0.5mm目盛を見逃す、シンブルの数字を読み間違える】

→ 下側の小さい線も必ず確認しましょう。また、ノギスを使って大雑把な測定値を把握してから測定しましょう。

②【測るたびに異なる測定値になってしまう】

→ マイクロの測定姿勢がまっすぐになっているか確認し、ホコリや切粉など異物が挟まっていないか確認しましょう。

③【視差でズレる】

→ スリーブとシンブルを真正面からチェック。

④【測定圧のかけすぎはNG】

→ ラチェットが「カリカリ…」と2~3回空転するまででストップ。

⑤【シンブルを動かしながら読むのはNG】

→ 測定時は必ずスピンドルを固定してから読み取る。

この5つは初心者が引っかかりやすいポイント。ですが、知っておけば意識することができ、ミスを未然に防げます。

マイクロメーターの使い方は?持ち方・測り方の基本

マイクロメーターを正しく使うためには、「持ち方」と「測り方」をしっかり理解することが大切です。手順を間違えると、測定結果が狂いやすくなるので、ここでは基礎をしっかり押さえておきましょう。

基本の持ち方|なぜ左手でフレーム、右手でシンブル?

基本的な持ち方は「左手でフレームを持ち、右手でシンブルを回す」スタイルです。この持ち方が推奨される理由は、次の通りです:

- 左手でフレームを持つことで、測定物をしっかり支えながら安定させられる

- 右手の指(通常は親指と人差し指)でシンブルを回すと、スムーズかつ細かい動きが可能

- この方法なら、スピンドルが測定物に近づく際に微調整しやすい

また、右利きの方にとってはこの持ち方が自然で、測定時に余計な力がかかりにくく、正確な読み取りにつながります。

左利きの場合は、問題なく目盛りが読める測定位置であれば逆の手でも差し支えありません。

使い方のステップ|0点確認から測定までの流れ

マイクロメーターの使い方は、以下のステップで進めるのが基本です。

1️⃣ 適切なマイクロメーターを選ぶ

測定する対象物のサイズに合ったマイクロメーターを選びます。たとえば、外径が25mmまでのものなら「0~25mm」タイプを使用。

2️⃣ 清掃する

測定前に、アンビルやスピンドルの測定面、ワークをきれいに拭き、ゴミや油分を除去しておきます。

3️⃣ クランプをゆるめる

クランプが締まったままだとスピンドルが動かないので、必ずゆるめておきます。

4️⃣ ゼロ点確認を行う

アンビルとスピンドルを軽く閉じてラチェットストップを3~5回回し、スリーブとシンブルの目盛が「0.000」を指しているかを確認。ズレている場合は0点合わせが必要です。

5️⃣ 測定物をセットする

ワークを測定面に軽く挟み、シンブルを回して徐々に測定面に接触させます。

6️⃣ ラチェットストップで仕上げる

スピンドルがワークに触れたら、ラチェットストップを3回転ほどさせて適正な測定圧をかけます。

7️⃣ 目盛を読み取る

測定後はスリーブとシンブルの目盛を正面から確認し、正確に値を読み取ります。

8️⃣ 測定後は清掃&元の位置へ戻す

使い終わったら、軽く油を塗って防錆しておき(使用頻度が少ない場合)、元のケースに戻して保管します。

このとき、マイクロの内部に防錆油が入らないように注意しましょう。測定器用オイル以外のオイルが内部に侵入すると、固着してスピンドルを動かしにくくなり、正確な測定ができなくなる場合があります。

ラチェットストップの役割と「測定圧」の重要性

ラチェットストップは、スピンドルを回しているときに「カリカリ」と空転する仕組みで、測定圧を一定に保つための装置です。測定圧が一定でないと、測定物がつぶれてしまったり、逆に隙間ができたりして正確な測定ができません。

ポイントは:

- 測定物に当たった後、ラチェットストップを「2~3回転」回すのが適正。(これにより、測定圧が通常300mm以下で5~15N程度になります。)5回など回しても構いませんが、繰り返す作業のため、時間を節約する観点から2~3回転が良いです。

- 勢いをつけて強く締めると誤差の原因になるので注意。

ラチェットストップがない特殊なマイクロメーターでは、特に慎重に力加減をコントロールする必要があります。

正確な測定のために意識すべき注意点とは?

マイクロメーターは1/1000mm単位の精密な測定ができる反面、ちょっとした環境や操作の違いで測定値がブレてしまうことがあります。

ここでは、安定した測定を行うために意識しておきたい注意点を紹介します。

温度差が精度に影響する!温度管理のコツ

マイクロメーターは金属製なので、わずかな温度差でも測定結果に影響が出ます。

特に測定器と測定対象物の温度が異なると、誤差が生じやすくなります。測定前には両方を同じ環境下にしばらく置いて、温度を均一になじませておくことが大切です。これだけで測定の安定感が上がります。

フレームを持ちすぎない|測定値を狂わせない小さな配慮

測定中、マイクロメーターのフレームを長時間手で持つと、体温が伝わってフレームがわずかに膨張してしまいます。その結果、測定値に狂いが出ることも。

対策としては、必要以上にフレームを持たないこと、できれば測定スタンドを使用して手の接触を最小限に抑えることがポイントです。

読み取り時にやってはいけないこと

測定値を読む際に絶対避けたいのが、目盛を斜めから見てしまうこと。視線がずれると、目盛がずれて見えて誤読の原因になります。

必ず目盛の正面から、真っ直ぐな角度で読み取るように心がけましょう。

また、繰り返しになりますが、スピンドルを回す際は力を入れすぎないことが重要です。先述の通り、測定物に触れたらラチェットストップを2~3回転だけ軽く回すのが適正な方法。勢いよく締め付けると、正確な測定ができなくなるので注意が必要です。

実際に測ってみよう|読み方の解説と練習

ここまでで読み方の基本や注意点をおさえましたが、実際に測定してみることで理解が深まります。マイクロメーターは「知識」と「感覚」の両方が必要な工具。読み方のポイントを実践することで、徐々に測定の精度も安定していきます。

読み方練習問題へのリンクと補足

アナログのマイクロメーターの読み方には「慣れ」が重要です。目盛の読み取りに自信がない方や、練習したい方は、以下のリンクから読み方練習問題にぜひチャレンジしてみてください。

また、練習の際は次のポイントを意識すると良いでしょう:

- スリーブとシンブルの読み順を間違えない

- 0.5mm目盛の見落としに注意

読み間違いがあっても問題ありません。繰り返すことで少しずつ精度が上がっていきますので、焦らずトライしましょう!

まとめ|マイクロメーターの読み方は「慣れ」が9割!

マイクロメーターは、1/1000mm単位という超精密な測定ができる頼もしい工具ですが、最初は「難しい」「読み方が不安」と感じる方も多いはずです。でも、読み方の基本ルールと使い方の手順をしっかりおさえれば、確実にスキルアップできます。

今回の記事で押さえたポイントは:

✅ 読み方はスリーブ → シンブルの順番で

✅ 目線は正面から、0.5mm目盛の見落としに注意

✅ 測定のコツは正しい持ち方&測定圧を意識すること

✅ 温度や力のかけ方にも気を配る

こうした「基本」を守りながら、実際の測定を何度も経験することが、上達の一番の近道です。

マイクロメーターの精度を信頼できるものにするためにも、日常的な練習と正しい使い方の積み重ねが重要です。もし「読みづらいな」と感じたら、まずは使い方や目盛の確認手順を見直してみましょう。

この記事が、あなたのマイクロメーター習得に役立つことを願っています!

コメント