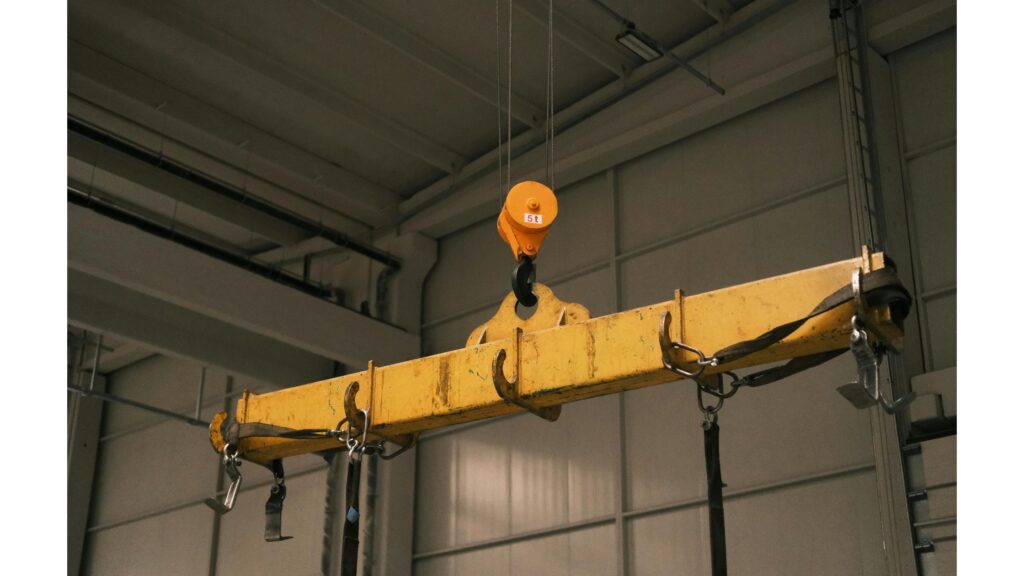

工場や建設現場で欠かせない天井クレーンやその他のクレーン。しかし、いざ操作しようとすると「資格が必要って聞いたけど、費用はいくらかかるの?」「玉掛けとセットで取るべき?」といった疑問に直面する方も多いのではないでしょうか。

実際、クレーンの資格取得には「種類ごとの違い」や「制度による費用の差」があり、情報を正しく整理しないと、不要な講習に申し込んでしまうケースもあります。

この記事では、私自身が実際に「クレーン特別教育」や「玉掛け技能講習」を受講した経験をもとに、天井クレーンの資格取得にかかるリアルな費用感を解説。講習ごとの料金比較や、費用を抑えるための制度活用法(助成金・会員制度・免除制度)まで詳しく紹介します。

クレーン資格の取得を考えている方にとって、時間もお金も無駄にしないためのガイドとなる内容です。ぜひ最後までご覧ください。

天井クレーンの資格取得にかかる費用はいくら?【講習別に解説】

玉掛け講習と併合で受けると費用はどう変わる?【体験談】

私が実際に受けたのは、「クレーン特別教育」と「玉掛け技能講習」を併合して受講できる講習パッケージです。おそらくこの2つを取得するのがクレーンの資格として最も一般的かと思います。この場合の費用は以下の通りでした。この資格があれば、「5t未満のクレーン」を運転、玉掛けできるようになります。

日本クレーン協会東海支部 http://www.jcatokai.jp/3kousyuu/image/annai03(hei1).pdf

- 会員:31,500円(税込)

- 非会員:32,500円(税込)

(執筆時点の情報です。受験会場によって差がありますのでご注意ください。)

協会の会員の場合、少し講習料が割り引かれます。

講習日数は5日間で、両方の講習内容(学科+実技)を一括で学べる効率的なプログラムでした。併合講習のメリットは、クレーンを業務で使うのに必須である「操作」と「荷掛け」の両方を行えるようになる点です。

別々に申し込むよりも、手間・時間面でお得です。特に初めて資格を取る方には、この併合講習をおすすめします。

クレーン特別教育のみ受ける場合の費用と注意点

一方、つり上げ荷重が5t未満の天井クレーンを操作のみを行う場合は、「クレーン運転の業務に係る特別教育」で対応できます。こちらは労働安全衛生法における特別教育に該当し、事業者または外部講習機関によって実施されます。

外部講習を受ける場合の費用は以下の通りです。

日本クレーン協会東海支部 http://www.jcatokai.jp/index.html

- 会員:13,000円(税込)

- 非会員:14,000円(税込)

この講習は、実技・学科ともに3日程度で修了することが多く、短期間・低コストで取得可能です。私が受験した場所でも、クレーンの特別教育のみの場合は3日でした。ただし、この資格だけでは「玉掛け作業」ができない点に注意が必要です。実務では荷の掛け外しを伴うことがほとんどなので、後述する「玉掛け資格」との併用取得が望まれます。

床上操作式クレーン運転技能講習の費用と概要

天井クレーンのうち「つり上げ荷重5t以上」の機種を操作するには、床上操作式クレーン運転技能講習の受講が必要です。これは労働安全衛生法に基づく「技能講習」に該当し、登録教習機関での受講が義務付けられています。

講習費用の目安は以下の通りです。

日本クレーン協会東海支部 http://www.jcatokai.jp/index.html

- 会員:30,000円(税込)

- 非会員:31,000円(税込)

この技能講習では、法令や構造等の学科に加え、床上操作の実技も実施され、合格すれば正式な修了証が交付されます。

クレーン・デリック運転士向け実技教習の費用(117,700円)とは?

さらに高度なクレーン資格として、「クレーン・デリック運転士免許」があります。これは5t以上のクレーンを運転できる資格です。

実技教習の費用は次の通りです:

- 117,700円(税込)

教習日数は4日間で、操作・点検・安全確認の実技試験が含まれます。

この教習を修了すれば、「クレーン・デリック運転士免許」の実技試験が免除され、学科試験合格後「クレーン・デリック運転士免許証」の交付が受けられます。

なお、国家試験自体の受験料や筆記試験の対策費用も別途発生するため、総額では10万円台後半〜20万円前後になるケースもあります。

講習費用を抑える方法とは?免除・会員制度・助成金の活用術

クレーン資格の「免除制度」とは?対象条件を整理

天井クレーンの資格取得にかかる費用は、受講者の保有資格や実務経験によって変わる場合があります。これは、一部の受講者が講習科目の一部を「免除」される制度があるためです。

たとえば、日本クレーン協会東海支部の「玉掛け技能講習+クレーン特別教育」併合講習では、以下の資格を保有している場合、通常32,500円(税込)→30,500円(税込)に割引されます。

対象となる保有資格:

- 小型移動式クレーン運転技能講習

- 移動式クレーン運転士

- デリック運転士

- 揚貨装置運転士

また、以下のような6ヶ月以上の実務経験者も、同様の免除対象とされる場合があります。

- つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け補助作業の経験者

- 玉掛け特別教育修了者で、1t未満のクレーン等の玉掛け業務経験者

私自身はこの条件には該当しませんでしたし、この資格を取得するほとんどの方はこの条件には該当しないはずです。そこまで気にする必要はないでしょう。

会員価格で講習費が安くなる条件と申込時の注意点

クレーン講習の費用は、申込者の所属する事業所が「講習機関の会員」であるかどうかによっても変わります。

たとえば、日本クレーン協会東海支部の講習では、

- 「非会員」:床上操作式クレーン運転技能講習=31,000円(税込)

- 「会員」:同講習=30,000円(税込)

というように、会員価格が1,000円ほど安く設定されています。

この“会員”というのは、本人ではなく勤務先の事業所が会員登録しているかどうかが基準になります。つまり、自分が個人で講習を受ける場合は、基本的に非会員価格になります。

また、私もそうでしたが、会社員の場合は手続きを全て会社が行ってくれる場合がほとんどかと思います。会員にしろ非会員にしろ、会社に手続きを任せておけば問題になるポイントではないでしょう。

教育訓練給付金や人材開発助成金は使える?申請方法を簡潔に紹介

講習費用の負担をさらに軽減する手段として、公的な助成制度の活用も検討できます。代表的な制度は以下の2つです。

① 教育訓練給付金(厚生労働省)

- 対象者:雇用保険の被保険者(一定の加入期間あり)

- 内容:指定講座の受講費用の20%(最大10万円まで)を給付

- 注意点:すべてのクレーン講習が対象ではないため、ハローワークで事前確認が必須

② 人材開発支援助成金(企業向け)

- 対象:中小企業が社員に対して講習を受講させる場合

- 内容:受講費用の最大45%を助成

- 申請先:労働局・都道府県労働局

特に後者は、企業が社員教育の一環としてクレーン資格を取得させる際に有効です。

公的支援制度の申請には事前の書類準備・タイミング管理が必要ですが、活用できればコスト削減につながります。

まとめ|資格取得の費用は内容・制度次第で大きく変わる

資格種別・経験・受講先で費用はここまで違う

「クレーン 資格 費用」と一言でいっても、実際にはさまざまな要素で受講費用は変動します。たとえば、床上操作式クレーン運転技能講習はおよそ30,000〜31,000円、特別教育のみの場合は1〜2万円台、さらに「クレーン・デリック運転士」など免許が必要な講習では10万円を超えるケースもあります。

また、同じ講習内容でも、「日本クレーン協会の会員企業かどうか」「過去の資格・実務経験があるか」によっても費用が異なり、最大で2,000円〜3,000円程度の差が出ます。

実務経験があることで受講が免除される項目があったり、受講時間が短縮されたりすることもあるため、自分の経験・資格の棚卸しをしたうえで申し込みましょう。

講習費用を抑えるために知っておきたいポイント

実際に私が資格取得を検討した際、講習機関の案内から、以下のように費用を削減可能です:

- 会員事業所を通じた申し込みで、講習費が割引される

- 併合講習を活用して「玉掛け+クレーン」を一括取得することでトータルコストを抑える

- 教育訓練給付金や助成金制度の活用で実質的な負担を軽減する

特に併合講習は費用対効果が高く、私自身も実際に受講して感じたのは、時間とお金の両方を節約できる優れた選択肢であるということです。

無駄なく資格を取るなら、講習内容と費用をセットで確認しよう

クレーン資格の取得は「費用」だけで判断せず、「自分が現場で必要とされるスキル」を中心に考えるべきです。

たとえば、「天井クレーン 資格 費用」だけを調べて講習に申し込んでも、玉掛け作業ができなければ実務に入れないケースが多く、再度講習を受け直すことにもなりかねません。

そのため、資格名・対象業務・操作対象のクレーン種別・つり上げ荷重・操作方式などを正しく理解したうえで、適切な講習をセットで受講することがコスト削減の鍵となります。

資格取得にかかる費用は決して安くありませんが、制度の活用と講習選び次第で大きく変わります。無駄なく、現場で信頼されるスキルを身につけるために、しっかりと情報を集めて準備を進めていきましょう。この記事がその手助けとなれば幸いです。

コメント