「玉掛けの資格証ってどんなもの?」「再発行の手続きは難しい?」

そんな疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

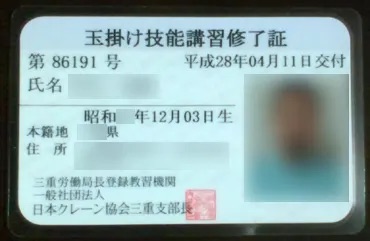

玉掛けの資格証は、現場での信頼を証明する大切な書類です。私自身、実際に玉掛け技能講習を受講し、資格証を取得して日々の製造現場で玉掛け作業に従事しています。その経験から、資格証の重要性や、紛失時の対応の大切さも実感しています。

本記事では、「玉掛けの資格証」をテーマに、資格証の種類や役割、紛失時の初動対応から再発行の具体的な手続き・必要書類まで、経験者の視点で丁寧に解説します!

資格証を紛失して困っている方や、これから取得を目指す方にとって、現場で役立つ知識を盛り込んだ内容です。ぜひ最後までご覧ください!

玉掛け資格証とは?【種類と重要性を正しく理解しよう】

玉掛け資格証は実は2種類あり、作業内容によって必要な講習が異なります。

玉掛け資格証は2種類ある!技能講習と特別教育の違い

「玉掛けの資格証」と一言で言っても、実際には 2つの種類が存在します。これは、つり上げ荷重によって、必要な講習や資格証の内容が異なるためです。

まず、つり上げ荷重が1トン以上の玉掛け作業を行う場合は、労働安全衛生法に基づいた「玉掛け技能講習」の修了が必要です。これは登録教習機関で実施され、修了後には正式な資格証(修了証)が発行されます。この資格証は、国家資格相当の扱いとなり、全国の現場で有効です。

一方、1トン未満の荷を扱う業務であれば、「玉掛けの業務に係る特別教育」を受講することで対応できます。こちらも修了時に資格証が交付されることが多いですが、特別教育は事業者単位でも実施可能であり、修了証の様式は教育機関によって多少異なります。

私自身は、天井クレーンやホイストクレーンの作業に必要なため、「玉掛け技能講習」を受講して正式な資格証を取得しました。学科・実技ともに内容がしっかりしており、修了証には講習機関名や修了番号が記載され、現場での証明にも使えます。

このように、資格証の内容や効力は講習区分によって異なるため、自分の作業に応じて正しい資格を取得できる講習を選ぶことが重要です。

資格証が必要な理由と現場での扱われ方

玉掛けの資格証は、現場において業務の可否を判断する公式な証明書として機能します。本来現場では、クレーン操作や荷掛け作業を行う際、資格証の携帯が必要です。とはいえ、私は職場のロッカーに保管しており、いつでも出せる状態にしてあるため携帯はしていません。自社や取引先、公的機関の監査で、資格証の提示を求められることがありますので、その際はしっかり携帯しておきましょう。(常に携帯しておくのが基本になります!)

万が一、無資格で玉掛け作業を行うと、労働安全衛生法違反となり、本人や企業にペナルティが科される可能性もあります。

また、元請け企業や外部監査の場では、「技能講習か特別教育か」の区別まで見られる可能性も十分あります。講習を受けただけで満足せず、発行された資格証の正式名称や記載内容をしっかり確認しておくことが必要です。

現場で実務を行う上で、玉掛け資格証は単なる紙切れではなく、安全を支える根拠であり、現場での信頼の証ということを再認識しておきましょう。

玉掛け資格証を紛失した場合の対応と再発行手続き

資格証は再発行も可能です。本項では、紛失時の対応と再発行について解説します。

紛失時にまずやるべきこと【確認・連絡・注意点】

「玉掛け 資格証」をうっかり紛失してしまった場合、まず焦らずにいくつかの基本ステップを踏むことが大切です。

まず最初に行うべきは、「どこで講習を受けたかの確認」です。玉掛け資格証の再発行は、基本的に講習を受けた教習機関ごとに対応方法が異なるためです。たとえば、日本クレーン協会東海支部では、その支部で修了している人のみ再発行が可能となっており、他支部(例:三重・岐阜支部)の資格証には対応していないという注意点があります。

講習機関が確認できたら、電話で再発行が可能か事前確認を行いましょう。この際、氏名と生年月日が必要です。情報が一致すれば、手続きの案内を受けられます。

そして注意点として、資格証の再発行は義務ではない一方で実務上は必須です。紛失したまま業務に就くと、「資格の証明ができない」として現場での作業を制限される可能性があります。したがって、資格証の紛失は軽く見ず、早めの行動が求められます。

再発行の手続き方法と必要書類【郵送・窓口対応も解説】

玉掛け資格証の再発行を希望する場合、教習機関が用意する手続きルールに従って進める必要があります。ここでは、私が再発行について問い合わせた経験と、日本クレーン協会東海支部の具体的な手順を元に解説します。

再発行の方法は、「窓口での手続き」または「郵送手続き(現金書留または銀行振込)」の2つから選べます。

窓口対応(即日発行)

- 手数料:1,500円(税込)

- 必要書類:証明写真1枚、身分証明書、再交付申込書(窓口で記入可)

- 所要時間:約15分

- 支払い方法:現金のみ

- 受付時間:平日9:00〜17:00(土日祝除く)

直接支部に出向くことで、その場で即日再発行してもらえるのが最大のメリットです。

郵送対応(現金書留/銀行振込)

- 手数料:1,500円(税込)

- 必要書類:

- 再交付申込書(PDFを印刷・記入)

- 証明写真(30mm×24mm・裏に氏名記入)

- 身分証明書のコピー(免許証、マイナンバーカード等)

- 返信用封筒(宛名記入・460円分の切手付き・簡易書留で返送)

- 書替・統合の場合は旧資格証も返却(紛失時は申し出が必要)

現金書留の場合は上記書類と手数料をすべて封入して郵送、銀行振込の場合は書類送付後に振込を行い、両方の確認が取れてから手続き開始となります。所要日数はおおよそ4〜5日です。

このように、資格証の再発行はそれほど難しい手続きではありませんが、書類不備や支部の違いで再発行できないケースもあるため、事前連絡は必須です。

まとめ|玉掛けの資格証は一生モノ。紛失しても冷静に対応を

玉掛けの資格は、一度取得すれば原則として有効期限のない“生涯資格”です。現場では、「資格証の提示」が求められる場面が多くあり、特に元請け業者や外部監査の際には証明として非常に重要です。

そのため、紛失した際は焦らず、再発行の流れを正確に踏むことが最善の対応です。上司に報告の上講習機関に連絡し、必要な書類を整えれば、数日で手元に再発行された資格証が届くケースがほとんどです。

再発行の手続きはシンプルですが、支部によって取り扱いが異なる点や、手数料・写真サイズ・封筒の形式など細かいルールがあるため、事前にホームページや電話で講習機関へ確認する姿勢が大切です。

大切なのは、「資格証を持っていること」そのものではなく、それを現場で活用し、安全な作業に役立てることです。万一紛失した場合でも、冷静に手続きを進めれば問題なく再取得できますので、慌てず丁寧に対応しましょう。

コメント