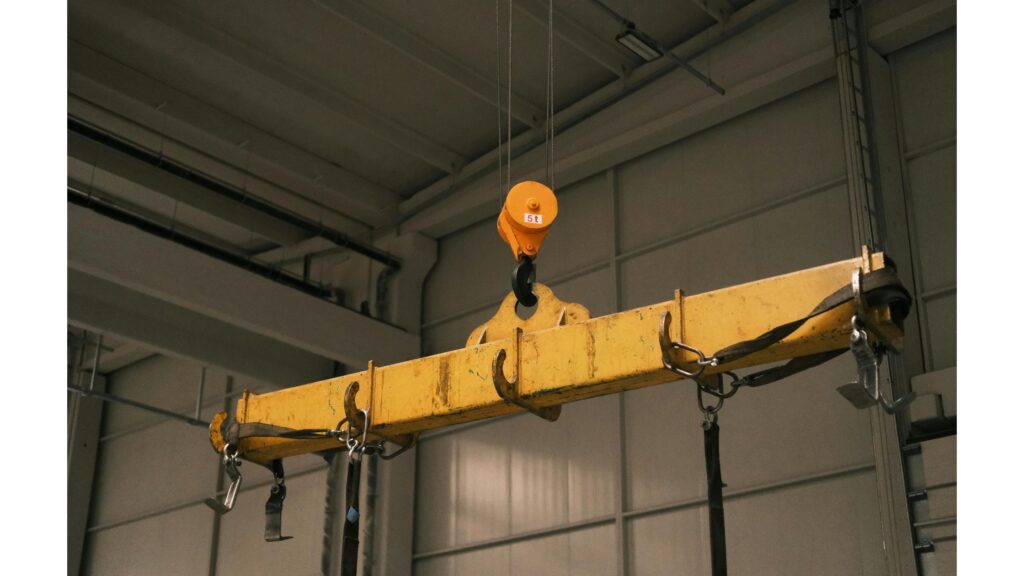

「天井クレーンって、資格いらないの?」

そう思っている方も多いかもしれません。実際、ネット上には「5t未満なら無資格でOK」といった情報も見かけますが、それは必ずしも正しくありません。

私は機械加工技術者として、日々現場で天井クレーンを使用しています。また、業務に必要な「玉掛け技能講習」と「クレーン運転の業務に係る特別教育」を実際に受講し、資格を取得しています。

本記事では、実際に天井クレーンを使っている立場から、「資格が本当にいらないのか?」という疑問に対し、法令・実務の両面から丁寧に解説します。これから資格取得を考えている方や、現場での運用ルールに不安のある方は、ぜひ参考にしてください。

天井クレーンに資格はいらない?【結論:基本的に必要です】

法律で定められた「資格が必要な理由」とは

「天井クレーンは資格なしでも使えるのでは?」と思っている方は少なくありません。しかし、労働安全衛生法では、一定の吊り上げ荷重を超えるクレーン操作には、明確な資格要件が定められています。

天井クレーンも例外ではなく、原則として「資格が必要な設備」に該当します。これは、事故や労災のリスクが高いため、安全性を確保する目的で法律により講習や教育の修了が義務付けられているのです。

例外規定はつり上げ能力500kg未満のクレーンだけ。しかし、天井クレーンのつり上げ能力は基本的に500kgを越えます。

ここで重要なのは、「吊る物の重さではなく、つり上げ荷重が基準である」という点です。たとえ10キロの重さのものを吊るとしても、4tまで吊れる天井クレーンで作業しようと思えば資格が必要です。

私が普段使っているのも、いわゆる「床上操作式天井クレーン」で、操作するためには「クレーン運転の業務に係る特別教育」と「玉掛け技能講習」を受けなければなりませんでした。講習を受けることで、操作方法はもちろん、荷のバランス、合図、点検など、安全に関する基本をしっかりと学べます。

そのため、「天井クレーンを業務で使う=原則、資格が必要」という認識を持っておくべきです。

「5t未満なら無資格OK」は誤解?特別教育の必要性を解説

インターネット上や現場の噂でよく聞くのが、「5トン未満のクレーンなら資格はいらない」という情報です。たしかに、国家資格(技能講習や免許)が不要なケースもありますが、それでも「特別教育」は必須である点は見落とされがちです。

私が受講した「クレーン運転の業務に係る特別教育」および「玉掛け技能講習」は、まさに5t未満の天井クレーンを安全に扱うために必要な講習です。特別教育は、資格ではなく「教育」ですが、法律上必須の研修制度であり、未受講で運転すると労働安全衛生法違反となる可能性があります。

この講習では、学科と実技を通して「事故を防ぐための基本操作」や「点検方法」などを学びます。未経験でも受講でき、現場に入る前の必須知識として、非常に重要な役割を果たします。

実際、私の職場でも「特別教育未修了者にはクレーン操作をさせない」というルールが徹底されており、これは全国どの製造現場でも同様だと感じます。(つり上げ能力500kg未満のクレーンは例外です!)

つまり、「5t未満=無資格OK」は誤りであり、少なくとも特別教育は必須。また、フックに荷をかける「玉掛け」を行うには「玉掛け技能講習」が必要になるので、実質こちらも必須です。

資格取得を怠ることで、自分自身だけでなく、周囲の安全も脅かす可能性があることを理解しておく必要があります。

天井クレーンを使うにはどの資格が必要?【目的別に解説】

「床上操作式クレーン運転技能講習」とは?

「天井クレーンを動かすのに必要な資格って何?」と調べていると、多くの人が目にするのが「床上操作式クレーン運転技能講習」です。

この資格は、吊り上げ荷重が5t以上の天井クレーンを“床上から”操作する際に必要な技能講習です。労働安全衛生法に基づいた「技能講習」として扱われ、修了後には正式な修了証が発行されます。

私の職場では5tを超えるクレーンはありませんが、大型設備を扱う現場ではこの資格を持った人でないと操作できません。講習では、クレーンの構造や法令、点検、安全確認といった基礎に加え、実技試験もしっかりと行います。クレーンの操作ミスが即座に事故に直結するため、内容は比較的実践的です。

5t以上の機種を操作するなら、この技能講習の修了は必須であると理解しておくべきでしょう。

「クレーン特別教育」でできること・できないこと

一方で、吊り上げ荷重5t未満の天井クレーンを操作するには、「クレーン運転の業務に係る特別教育」の修了が必要です。これは資格というより“義務教育”に近いもので、事業者や外部講習機関によって実施されます。

私自身が取得したのも、この「特別教育」でした。「玉掛け技能講習」との併合講習でしたので、学科と実技を合わせて5日の講習になります。

特別教育は技能講習と違って国家資格ではないため、「修了証の携帯義務」や「他現場での有効性」など、取り扱いに注意が必要です。

また、この特別教育だけを受けていても、荷を吊り上げるための「玉掛け作業」はできません。これは別途、玉掛け資格が必要になります。つまり、クレーンを操作するには「操作の資格」+「玉掛けの資格」の2本立てが基本だということを理解しておきましょう。

資格取得についての体験談や詳細情報はこちらを参考にしてください!

実質必須の「玉掛け技能講習」

玉掛け資格がいるかいらないかでいうと、500kg以上のつり上げ能力のあるクレーンを扱う場合、「いる」という答えになります。

一方で、500kg未満のクレーンの場合、資格がなくても作業は可能です。

天井クレーンの資格を調べていると、つい「操作」にばかり目が行きがちですが、実務ではほぼ確実に「玉掛け」作業がセットで求められます。

玉掛けとは、クレーンで荷物を吊り上げるためにワイヤーやロープで荷をかけたり外したりする作業のこと。これには、「玉掛け技能講習」もしくは「玉掛け特別教育」の修了が義務付けられています。

私も最初は「操作資格があればOK」と思っていましたが、「玉掛け資格がないと荷を吊ること自体がNG」であるため、併合講習で両方を取得しました。特に「1t以上の吊り上げ荷重」を扱うなら、技能講習(国家資格)が必要です。

講習は5日間で、学科と実技の両方が含まれます。費用は併合で3万円台前半といったところ。天井クレーンを業務で使いたいなら、玉掛け資格の取得も“実質必須”です。

500kg未満のつり上げ能力しかないクレーンを扱う場合、玉掛けの資格も必要ありませんが、安全のために取得しておくことをおすすめします。

その他のクレーンの資格についても、こちらの記事で網羅的に解説しています!

まとめ|天井クレーンは原則“無資格では操作不可”

結論として、天井クレーンを無資格で操作できるケースは非常に限定的であり、原則として“資格が必要”と考えるべきです。

吊り上げ荷重が5t未満であっても、「クレーン運転の業務に係る特別教育」の修了は法律で義務づけられていますし、業務で荷を吊り上げるのであれば「玉掛け技能講習」も実質必須です。

さらに5t以上のクレーンを操作する場合には、「床上操作式クレーン運転技能講習」や「クレーン・デリック運転士免許」が必要となり、より高度な講習や国家試験を経て初めて業務に就けるようになります。

私の経験上、天井クレーンはないにしても、ホイストクレーンなどで、小さい町工場であるほど無資格で運用しているというケースは珍しくありません。

「天井クレーン 資格 いらない」と思っていたら現場で通用しなかったという事態を避けるためにも、講習内容・法的要件・業務内容を正しく把握し、早めに必要な資格を取得しておくことが重要です。

安全と信頼性を確保するためにも、無資格での運用は避け、現場に適した資格を備えたうえで業務に取り組みましょう。

コメント